序

画面:奉新县空镜

百丈山 竹林

华林书院

仰山乡小桥流水

出片名:《百丈山下》

第一节

画面纪实:樊明芳坐在回老家的车上

樊明芳:平时工作比较忙,一般假期,暑假,寒假,清明节,和几个大的节日我会来看看妈妈。

解说:樊明芳是江西省奉新县第一中学的副校长,他还是一位地方文化学者,30多年来,教学之余仍笔耕不辍,撰写和参与编撰了《百丈史话》、《奉新县志》等数十部书籍。今天,樊明芳要回距离县城80多公里的乡下老家去看望妈妈。

纪实:樊明芳走进家门和妈妈聊天,帮妈妈穿新衣服。

解说:樊明芳的母亲今年87岁高龄了,她说不习惯城里的生活,坚持要住在这个她生活了一辈子的小山村里。

纪实:

樊明芳:妈妈,您跟我说的那个百丈寺还记得吗?

妈妈:记得。

樊明芳:过几天啊,那个百丈寺的怀海塔院要开光了,他们邀请我要参加。

妈妈:好啊,你在外面要多做好事。

解说:这段时间,樊明芳老家在盖新房子,妈妈暂时租住在这间小房子里。

纪实:厨房里

樊明芳:这里还有菜,好啊好啊。你多弄点啊,想吃什么就多弄点。没钱我会给你拿的。

妈妈:好啊。

画面:小溪浪花 小桥流水

纪实:

樊明芳:对面的老房子那就是我生活了十几年的老家,我就出生在这个地方,门口的这条小河那就是我小时候最快乐的地方,你看,现在30多年过去了,有点变化。

空镜:樊明芳脚步

樊明芳:这栋房子呢是祖上流传下来的,大概它建于清朝的道光年间,现在没人住了,墙也裂了,瓦也掉了。

在这儿出生的,在这儿成长的,当年读书,尤其是像后面这个房间,那个时候没有电灯的,都点着小小的煤油灯,每天晚上做到深夜。

空镜:老 屋

解说:1961年,樊明芳出生在这栋老房子里。小时候,大多数时间里,樊明芳是和爷爷奶奶生活在一起的,他们没读过书,家里甚至都找不出来一本书来。但是,他们却都希望樊明芳将来能有出息,做个读书人。

采访樊明芳:我小的时候呢我爸爸在东风垦殖场七里分场工作,我妈妈就带着我的弟弟住在仰山街上,我呢就跟着我爷爷奶奶就住在这个村子里。我爷爷呢是一位地地道道的农民,每天只知道日出而作,日落而息。

画面:家乡的小河

解说:樊明芳的童年充满了快乐,到这条小河里摸虾抓鱼是他的最爱。

樊明芳:小时候在这里干的最多的活就是砍柴火,放牛,我最喜欢做的事呢,就是到这条河里面摸鱼,游泳。

解说:回到家乡,看到熟悉又似乎有些陌生的环境,樊明芳回忆起了小时候的往事。

樊明芳:我爸爸跟我说,他说他工作的地方附近有一个百丈寺,说寺里面有一个一百岁的和尚,说这和尚死了以后埋了一百丈深,他还说这寺里面来过一个古代的皇帝,我听到这个事情,我就想啊,这个百丈寺既然是一百岁的和尚住过,而且有皇帝住过的地方,我想一定是个很神奇的地方。

解说:爸爸讲的关于百丈寺的传奇故事让少年樊明芳心驰神往,他萌发了一个大胆的想法。

采访樊明芳:突发奇想,我竟然赶着一头牛往百丈寺的方向走去。因为当天我的任务就是放牛啊,你把牛扔在边上,爷爷奶奶会骂的,所以我就赶着牛,我不知道它有多远,我就朝着百丈寺的方向走,感觉走了很久。

解说:樊明芳的家距离百丈寺有50多公里,山路崎岖不平,十分难走。

采访樊明芳:从我们村庄出去,沿着的就是一条沙子公路,我从上午走起,一直走到下午,路上也没多少人,感觉到又热又饿又渴。

情景再现:小樊明芳赶着牛走在竹林掩映的山路上

采访樊明芳:后来见到一个老太太,在门口的地上挖红薯,我因为好饿,我就和老奶奶说能不能给我一个红薯。

情景再现:小樊明芳走过去问奶奶要红薯

采访樊明芳:那老奶奶就给我吃了一个红薯,还给了我一杯水喝,把红薯吃完了,水也喝足了。就这样一直走啊走啊,觉得太阳下山了,慢慢地这个天也黑下来了。

解说:夜幕渐渐降临,脚下的路也越来越模糊不清,年仅10岁的樊明芳牵着牛深一脚浅一脚地走着。

采访樊明芳:路上也没人,我也不知道到底往哪个方向走,这个时候呢,远处的山里面传来了猫头鹰和山里面的麂子的叫声。

空镜:黑森森的竹林 野兽的叫声

解说:黑夜笼罩下的百丈山,在少年樊明芳看来和白天是那样的不同,它既陌生又神秘,寂静得让人害怕。年幼的樊明芳这时候既找不到去百丈寺的路,也找不到回家的路,急得他不知所措。采访樊明芳大意:害怕,毛骨悚然的,我就紧紧地攥着牛绳,这个时候人也累了,我就靠在路面的一个草堆上,就躺在那儿,也不知道躺了多久,我竟然睡着了,但是牛的绳子还紧紧地攥在我的手心里。

空镜:黝黑的夜空

解说:此时,天色已经完全黑了,在家里的爷爷奶奶还没等到樊明芳和牛回家,他们非常着急!

采访樊明芳:爷爷奶奶可着急了,就把村里的几位叔叔、大爷一起叫来,点着火把到处找我啊。

情景再现:打火把在竹林里找小樊明芳

采访樊明芳:一直找到很久很久,见到我才知道他们是在一个叫做马路口的地方找到我。

解说:虽然儿时的心愿并未在那一刻完成,但那一次的冒险之旅却在事后多年令樊明芳感怀不已,冥冥之中,上天仿佛早有安排。

导视:兼职的县志编辑,成了县志办主任的女婿。岳父临终,是什么样的嘱托,令樊明芳热情满怀地踏进百丈寺文史研究的世界?故乡栏目,继续为您呈现:《百丈山下》。

第二节

画面:青年时期的樊明芳照片

解说:1979年,18岁的樊明芳迎来了自己人生的第一个转折,这一年,他参加了高考,并最终以优异的成绩被江西省宜春师专中文系录取。

采访樊明芳:以高出高考录取线18分的优异成绩考取的当时的宜春师专,是我所在的那个乡有史以来本土考上的第一个大学生,这说起来也算是破天荒了,这在当时是轰动全乡,轰动全县的。

解说:1984年,23岁的樊明芳从江西宜春师专中文系毕业,被分配到奉新县第一中学,做了一名语文老师。樊明芳在大学期间编写了一本介绍全国名胜古迹楹联的书:《名胜古迹楹联选》,该书被湖南岳麓书社正式出版。因为有过这样的资历,年纪轻轻的樊明芳被奉新县人民政府聘请为兼职的县志编辑。

采访樊明芳:我不是学历史的,我是学中文的,能写,文笔或许还可以,但是史料这个东西它是不允许杜撰的,它要符合客观事实,而自己作为年轻人在这方面又是一片空白,所以当时也是十分的惶恐,十分的担心,就担心自己这件事情做不好。

我当时心里面没底啊,但是呢好在有一个人帮了我。

解说:樊明芳说的这个人叫肖正根,是当时的县志办主任,也是奉新当地颇有名望的文史专家。

采访樊明芳:经常的到他家去请教,老先生呢看我很细心,很好学,又小有所成,他经常的鼓励我。他这个人也特随和,他经常把我邀请到他家里吃饭什么的,时间久了,次数多了两个人关系特好,他还把他几十年收集到的关于宗教的所有的资料全部给了我。

解说:樊明芳经常去肖正根家里登门请教,肖正根也很喜欢这个好学上进的年青人,他不仅把自己毕生的研究成果和资料交给了樊明芳,还撮合了自己心爱的小女儿肖蕾和樊明芳的婚事。

采访樊明芳:他看我是一个小伙子,而且老实本分还勤快,很刻苦,就把他这个双胞胎女儿当中的小女儿,小名叫二妹,大名叫肖蕾,他的双胞胎女儿叫蓓蕾嘛,肖蓓肖蕾,他把这个肖蕾就给我做老婆了。

解说:1991年,岳父肖正根的生命走到了终点。临终前,他嘱咐自己的女婿要继续挖掘和研究奉新的人文历史和深厚的禅宗文化,并将其发扬光大。樊明芳深感自己使命重大!

采访樊明芳:我的岳父对我可以说是恩重如山啊,1991年他在病重期间,在他的病床之前,他拉着我的手,对我说,他说我们奉新的百丈寺,那是禅宗的宗教祖庭,他是禅宗的第九代祖师怀海大师的弘法住持了20年的地方,它也是百丈清规的发祥之地,它还是唐玄宗在这里隐居出家的地方。他对我说,他说你一定要深入的去挖掘,让我们奉新的禅宗文化不断的发扬光大。

空镜:肖正根照片

解说:就如同宿命一般,樊明芳又和百丈寺“相遇”了。遵循岳父的遗嘱,加之从小就对百丈寺充满神往,樊明芳一头扎进了浩如烟海的各种典籍史料之中,潜心研究百丈寺的历史变迁和博大精深的百丈禅宗文化。

采访樊明芳:一直到1989年,我才有一个机会,到百丈寺去,当时我见到的百丈寺啊那应该是清朝同治六年,最后一次重修之后留下来的状况,我见到的是一个残垣断壁的百丈寺,但是它一点也没有影响百丈寺在我心目当中的崇高的形象,为什么呀,我看到了残破的佛像,它还显得非常的庄严,还能让人肃然起敬。

解说:对许多人来说,百丈寺也许是个陌生的名字。它距奉新县城83公里。这座始建于唐代的古刹,虽几经兴废,几经维修,都无法消弭它在中国禅宗文化史上极其重要的地位——它是中国禅宗重要祖庭之一,是佛教禅宗文化传承至今的古寺。

解说:挖掘和研究百丈寺长达1200多年的历史,探究禅宗文化的壮阔幽深,这决不是一件容易的事。

纪实:樊明芳走进县志办 和同事打招呼

采访樊明芳:做这项工作对我们一个在职的老师来说,最大的矛盾就是时间,当年在学校里面我既要搞行政工作,还兼有教学任务,还有社会上的一些工作要应付,我基本上就是白天完成学校的工作,晚上的时间还有双休日的时间,对别人来说这就是娱乐和休息的时间,我把别人娱乐和休息的时间就用来进行地方文化的研究和资料的收集和整理。

解说:除了时间,资料的缺乏是摆在樊明芳面前最大的难题。

画面:樊明芳打开书柜 翻阅资料

采访樊明芳:把这个视角放大,放大到全省,放大到全国,它主要要通过高校,高校有些教授们,比如说南昌大学,江西师大,江西科技师范大学,这里面有些老教授,他们是进行过多年的收集整理的。

那么他们是全方位的,我只需要关心奉新,关心百丈这一块,他们把这些史料帮我收集好了,然后交给我进行整理,这样呢,我掌握的资料就多了。到90年代,随着电子网络的发展,我还通过全国的一些学者们,通过电子书,我就把所有的,你像四库全书,四库信修书,还有佛教禅宗的十几种书啊,我把这十几种书籍里面关于奉新,关于百丈,关于怀海的史料汇集起来,这个内容就非常的丰富了。

解说:为了收集淹没在历史深处的资料,樊明芳说他已经走遍了家乡奉新的山山水水。

空镜:雨中樊明芳来到华林书院

解说:除了有限的时间和难找的资料,要出书,经费也是一个难题。樊明芳出书主要靠自己的工资和朋友的资助,这些年来,他自掏腰包已经花去家里十几万元,这对于并不算很富裕的樊明芳夫妇来说,是一笔不小的开销。

纪实:

肖蕾:老樊吃饭。

樊明芳:来了,今天都有什么好吃的了?

肖蕾:没有什么好吃的,和平时一样。

樊明芳:跟你说件事啊。

肖蕾:什么事?

樊明芳:我最近又想出一本书,能不能给我再准备点钱啊。

肖蕾:出什么书啊?柴米油盐买菜买米都要,哪有这么多钱啊?

樊明芳:就是我原先的奉新文化系列丛书里面的第八本,大概也就是两三万块钱。

樊明芳:这个是你喜欢吃的啊,给。

肖蕾:既然都这样说了,那就行吧。

樊明芳:谢谢老婆,谢谢了啊。

空镜:夜晚 樊明芳伏案写作

解说:2006年12月,樊明芳将自己所收集的百丈史料,结合自己的判断和甄别,分门别类,编辑出版了《百丈史话》,这是樊明芳20年的呕心沥血之作,也是他关于奉新地方文化和百丈禅宗文化的第一本专著,到今天,这个系列,他已经写到了第八本。

导视:禅宗祖庭,历史悠远,究竟是什么成就了它辉煌的地位?寻禅、写书,禅宗思想究竟给樊明芳带来怎样的人生体悟?《故乡》栏目继续为您呈现:《百丈山下》。

第三节

纪实:字幕:2015年11月17日下午2点 雨中 怀海禅师舍利塔开光仪式

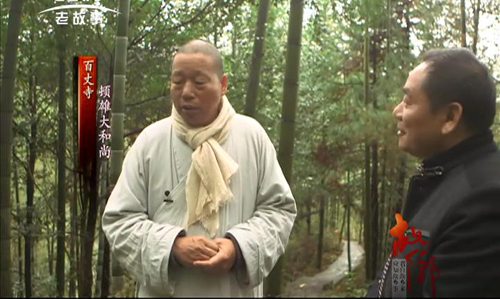

纪实:樊明芳进入百丈寺山门,樊明芳进入方丈室,顿雄法师起身迎接。

顿雄法师:好久不见。

樊明芳:是啊,您身体好吗?

顿雄法师:托你们的福,好长时间没来这里。很荣幸你参加这个盛会。

樊明芳:把怀海大师的塔院建起来的,明天要隆重开光,我们百丈禅寺又上了一个新台阶。

顿雄法师:这都是大家努力的结果。

解说:多年来,樊明芳一直致力于研究家乡的禅宗文化,百丈寺是他常去的地方,他和方丈顿雄法师也成了老相识。

画面:樊明芳、顿雄法师二人进入怀海堂

樊明芳:您能不能给我解释一下像百丈清规里面讲到的“不立佛殿,唯树法堂”,这些问题我不理解,请师父给我解释一下。

顿雄法师:我只能简单说,因为佛法呢,就是法为至尊,所以为什么你看我们这个法廊也是从山门过来天王殿,大雄宝殿,到最后法堂是最高的,是这样的。

樊明芳:如果没有怀海禅师可以这样说,中国的禅宗不会像今天这样子,很多东西不一定会存在,可以这么说吧,如果没有怀海,我们禅宗的延续它就不完整了,他是中国禅宗发展史上的一座高峰,尤其是像我所了解的他传承了两支临济宗,沩仰宗啊,一直繁衍到现在。

解说:怀海法师,是百丈寺的开山祖师,世称“百丈怀海”,他驻锡百丈寺达三十余年,制定了《禅门规式》,刻在百丈山的岩石上,被后世称为《百丈清规》,在宋朝被定位天下禅林的基本制度,一直沿用至今。

纪实:顿雄法师和樊明芳二人走在竹林间的台阶上,来到天下清规石刻旁。

顿雄法师:人家说这是柳公权写的,但是我说这应该是柳公权的字体,不能说是柳公权所书,我为什么敢说这样的话呢,因为当下有天下清规这一说法还不是在唐朝,而柳公权他肯定是唐朝人,所以天下清规说是在宋代以后,所以我说这个字啊不是柳公权亲自写的,但是我想是不是后人根据柳公权的这个字体,这很有可能是我们没有出家的时候模仿的,因为出家人也有很多书法写得很好,他就仿造这个柳体的,这个下字,你看这个字这一点这个特别像,但是整个来说它又不太像柳体,所以我是这么认为的。

樊明芳:我们在旧志里面直接说它就是柳公权的笔法,为什么呢,因为它还有一个遗迹,柳公权在唐玄宗封百丈禅师以后他到过百丈,他还留下了一首诗,留下了四个字,那到底这个字它是不是柳公权的亲笔,这个谁也没法去证明,您的推断呢是有一定的道理的,为什么呢,当时的清规还只是叫丛林清规,那个时候还没有昭告天下,还没有通过朝廷,通过全国的寺院,所以还称不上天下是不是。

顿雄法师:对,这是我们后来真正的天下清规。

解说:中国佛教在两千多年的发展历史中,不断有各种别立的僧制寺规。在怀海设立“百丈清规”之前,禅僧没有固定的寺庙,都是依附于律宗。怀海确立禅门规式的原因非常简明和直接,就是为了使长居律寺的禅僧从律寺中独立出来,使禅家与律宗的生活章程有所区别。这样做的结果,使禅宗真正成为佛教中一个独立的宗派。

采访顿雄法师: 现在我们所看到的百丈清规的版本,就是说里面应该有九大章,就是分成九个部分,当然最大的一个我们讲的报恩一类的,我们为什么说爱国爱家,它是始终不离这个,所以他们直接的影响到我们比如说农禅并举啊,说一日不作一日不食,其中的一些,再一个就是不立佛殿,然后呢住持,帮手种种的这些僧人的职务都是为了修行,都是为了丛林里面的完善。

如果没有这个清规的话,没有百丈祖师开辟这个,肯定不但说禅宗恐怕也会衰败掉了,所以这个清规的制度的创立,不但是影响我们中国一直到海外,包括东南亚一些国家,通通都是依照这个方法行使的,所以这就是证明它的重要性。

空镜:香炉禅堂 僧人们走过长廊

解说:佛教最初传入中国时,僧人们主要沿习了“沿门托钵”的制度,或由香客、居士们供奉。但一方面由于战乱的原因,百姓颠沛流离,无法供养僧人;另一方面,寺庙大多建在深山之中,大众不便供养。到了怀海大师驻锡百丈山的时代,在这“人烟四绝”之地,如何供越来越多参禅者的衣食,成了怀海传法的关键问题之一。怀海法师提出了“一日不作一日不食”的农禅思想,门下弟子每天务农劳作,他自己率先垂范。弟子们不忍心看着90多岁的师傅还下地干活,就好心把他的农具藏了起来,找不到农具的怀海禅师,竟然一天没有吃饭。

纪实:百丈寺内茶园 僧人们在劳动

解说:怀海农禅的创立,是佛教中国化的一个重大进步。直到今天,百丈寺依然延续着这种农禅并举的传统。

纪实:僧人们在菜地劳动

顿雄法师:出家人,他们就是靠施主的施舍,会给这些众生带来经济上的压力和负担,另外一个还可以调节自己的身心,解决自己的自供自养的问题,我们靠的是自己,一面在动中也在修行,除了是静中修行,动中也在修行,它就解决好了坐禅跟农耕的矛盾,而且还没有负担。所以像我们夏天的西瓜一多,我们反过来还可以跟很多人结缘,像我们种的茶叶等等都是可以的,所以说它这个意义很大。

画面:山间小径、竹林、百丈寺

顿雄法师:你说禅是什么,禅什么都不是,你说什么都不是,那你怎么叫禅,你说禅在哪里,这就要说到我们的心,心在哪里,如果你一定强行要回答这句话,那只能说心在作用,什么叫做作用,比如说这位摄影老师,他在摄我们两个,他是不是在作用,这是谁在作用,怎么你们不作用,他作用了呢,就是他的心在作用,这就是禅。

空镜:香烟袅袅 百丈寺 百丈山

解说:每次与禅师对话交流,樊明芳说自己都有收获,体悟幽深玄远的清雅乐趣。多年百丈寺禅宗文化的熏染,也令樊明芳内心安宁、平和。

樊明芳:我们这些做文史研究的人员,就是应该抱着一颗平常之心,淡薄名利,能耐得住寂寞,只有这样呢,才能把这个文史工作做好,县委政府也曾经多次的要把我调到行政部门去工作,无论是待遇,地位都比现在要高得多,深圳,珠海的一些学校也曾经聘过我去做什么校长助理,做老师什么的,待遇肯定比我现在要好,但我对这一切我都拒绝了。

我会一直的一如既往的把这个事情做下去,百丈文化博大精深啊,到这里为止远远没有结束,我的将来,我就想进一步的把百丈寺的历代的方丈祖师通过查阅一些资料,把他们全部挖出来整理好,那我们整个百丈文化,百丈寺的历史传承形成一个完整的脉络,这样呢百丈它能够以一个完整的面貌展现在世人面前。

画面:樊明芳看手机微信

解说:每当在微信看到有关百丈山、百丈寺的文章,樊明芳总会点进去阅读、评论、分享。家在百丈山,风景旧曾谙。

画面:风景如画的百丈山

解说:从孩童,到青年,再到知天命的中年,樊明芳说他的人生画面中总有百丈山的影子。有时,神交于古刹千年前的岁月,有时又置身其中,极力去窥测这山与寺今日的时光。