纪实段落:船在龙虎山间河流上行驶

(山歌唱起)《龙虎山是个好地方》

【解说】龙虎山原名云锦山,位于江西省鹰潭市区西南。传说东汉中叶,道家正一道第一代天师张道陵在此炼制九天神丹。“丹成而龙虎见”,龙虎山因以得名。日后,张天师在龙虎山承袭六十三代,历经一千九百多年,是我国一姓嗣教,时间最长的道教,在中国两大传统文化中有北孔南张之称。千百年间,许多人都来到龙虎山,寻访道教的祖庭;寻踪修行的方法;寻觅精神的归宿。

出字幕:寻源生活道

【空镜】龙虎山溪流行船

【解说】芦溪河,碧水丹山,牧歌渔影。据说,当年张道陵天师就是沿芦溪河一路南下,到了龙虎山附近,发现这里山青水秀,景色清幽,便在山上结庐而居,筑坛炼丹。今天,很多来龙虎山的人也会沿着芦溪河找寻张道陵天师修行的足迹。

【空镜】嗣汉天师府

【解说】嗣汉天师府,龙虎山最著名的建筑,为历代天师居住的地方。始建于宋崇宁四年,位于上清镇关门口。天师府是一座王府式的道教古建筑,建筑布局成“八卦”形,占地40000多平方米,在布局和风格上保持了道教正一派,神道合居的鲜明特色。嗣汉天师府之名,来源于元世祖忽必烈册封第三十六代天师张宗演 “嗣汉天师”之名,其意昭示道教自东汉张道陵天师开始,代代相袭,道脉悠长。

采访:天师府张金涛主持

我们为什么讲龙虎山是道教的源头,是道教的祖庭。因为龙虎山过去这个老祖先是第一代天师张道陵,也就是我们东汉时期的张良,这个张道陵呢就是张良的第八代孙,如果加上张良本身,跟张道陵的话呢,就是第十代。这个最早的时候,他是在现在书上叫江州令,就是现在的重庆,一个县令,他当县令的时候,看到老百姓民不聊生,但他作为一个县令的话,那个七品芝麻官的话,他又难以解决这些问题,所以他一气之下的话呢,他就去了私塾里面看一些道书,看道书,学习过程中的话呢,就在仙鹤的导引下就到了龙虎山,过去的龙虎山的前身叫云锦山,所以炼丹呢,丹成而龙虎现,所以呢就把云锦山改为龙虎山。

【空镜】龙虎山空镜;历史资料;张道陵塑像

【解说】历史上的的张道陵其貌不扬,但天资聪颖,相传他七岁就能背诵《道德经》,且深明其义,河洛图纬之书、三坟五典之藉、五经四书之要所览无遗、无不贯通。由于才高博学、名闻遐迩,25岁时,张道陵被朝廷委派做了江州令,职位相当于今天的重庆市市长。由于张道陵素来爱好黄老之道,且见世道腐败,风气日下,不久他便弃官隐修。东汉建初五年,汉章帝请他出来复官,他拒绝出任,又请他做博士,他托病不到职。后来,汉和帝又三番五次请张道陵出山相助,张道陵均谢绝了,他叫人带话给皇帝说:“我觉得做皇帝的只要能坚持清静寡欲的原则,天下自然会得到安定,何必一定要我去做官治理呢。”此后张道陵与弟子王长、赵升选择在龙虎山刻苦修道, 90多岁,听说四川民众受瘟疫困扰,便赶赴四川,以符水、咒法为民驱病。由于广济灾民,张道陵深受四川百姓的拥护和爱戴。随着信众的日益增多,张道陵便基于老子《道德经》中的义理在四川创立“五斗米教”,对入教者不用刑罚,而以廉耻教化日常生活的行为。今天,我们可以从五斗米教的经典著作《老子想尔注》的字里行间中,读解出张道陵所施行的教义。汉末,第四代天师张盛自四川重返龙虎山,从此历代天师皆居此地, 1900余年间,均得到历代封建王朝的崇奉和册封。

【空镜】嗣汉天师府——万法宗坛

【解说】“万法宗坛”是龙虎山嗣汉天师府成为道教祖庭的重要标志。何以称嗣汉天师府为“万法宗坛”呢,据《道教要义问答大全》记载:“道教原有四大法坛,龙虎山天师派为正一玄坛,茅山三茅真君派为上清法坛,阁皂山葛先锋翁派为灵宝法坛,西山许旌阳派为净明法坛。后因其他三山甚少传世。到元朝时,天师派奉旨领江南道教事,故三山符箓均归龙虎山天师府,乃改正一玄坛为“万法宗坛”。

采访:天师府张金涛主持

元末明初的时候呢,我们当时是有四大宗坛,因为四大宗坛的话,都书箓,后来就比较乱,所以在明太祖的时候,就把这个元末明初的时候呢,就把这四大法坛呢,统归为万法宗堂,所以呢天师府呢,就是理所当然的道教的祖庭。一个是(张天师)在这儿炼丹,是立教,是源头,(第二个)天师府呢是万法归宗,所以呢它是祖庭,这就是这个源头。

空镜:嗣汉天师府正门

【解说】天师府门上的一对抱柱楹联:“麒麟殿上神仙客,龙虎山中宰相家”,出自明代尚书,大画家、大书法家董其昌手笔,形象地表达了历代天师既是“神仙”又是“宰相”的双重显赫地位。为什么历代封建王朝倍加推崇天师府的道教地位呢,我们似乎可以从张道陵的五斗米教所著《老子想尔注》中窥测一般。《老子想尔注》中提到“道”是专一、真诚、清静自然、好生乐善的,只要人们谨守道诫,就可以延年增寿,除灾得福。它在一定程度上反映了当时民众的良好政治愿望,同时推行这些施政纲领,遵行诚信、廉明、乐善重生、归朴等教义,这些教义在动荡不安、朝代更迭的封建社会中有着积极的意义。

空镜:嗣汉天师府法会

【解说】相传,张道陵在东汉永寿二年,于渠亭山云台峰,功德圆满,乘云上升,在人间123岁,道教尊称他为祖天师。今天的龙虎山以其悠久的历史,玄奇的传说,如画的风景吸引着,全国各地游客们纷至沓来,很多人相信来到龙虎山,就可以祈福到安康。

采访:天师府张金涛主持

龙虎山这个地方,这个老祖天师之所以选择这个地方,因为这个地方呢天星造诣,地气充盈,这个呢很适应的话修炼、养生,所以呢这个现在很多的养生班啊,避谷班,都到龙虎山来,我讲的养生呢,它实际上呢就是一个,一个大的概念,我们现在从这个老百姓来看呢,好像呢避谷啊太极拳啊就是养生唯一的,不对。养生呢它是个广义的,它是广义的,一个是大自然的养生,就是空气的养生,房间的养生,还有的话呢这个文化的养生,水的养生,所以呢养生它是一个大的概念,从龙虎山来讲呢,应该说呢,很适应这些方方面面,你比如说我们现在有很多的疗病啊,养伤啊,他都到龙虎山来。一到了龙虎山,很多的感冒呀这些病的话,都相应的都好了。龙虎山养生更是养心,修道是修行,养生也是养心。

导视:

【解说】世间真的有神仙吗?

【纪实段落】王成亚:其实我们平时啊,一谈到这种道教,实际上都把这个道神话了。

【解说】普通人如何做才是真正的修炼?

【纪实段落】王成亚:不管你是这个立地成佛还是超凡入圣,还是得道成仙,实际上他都离不开我们的这种日常生活。

《故乡》栏目继续为您呈现《寻源生活道》

【素材】《崂山道士》动画片素材+龙虎山空镜+《老子想尔注》

【解说】这是改编自《聊斋志异》中的一则寓言故事,讲得是名叫王七的读书人,想通过修仙成道,不劳而获的故事。虽然这只是一则寓言故事,但反映出千百年来,普通人对道家仙术的崇拜。长生久视一直是人们追寻的理想境界。每个到访龙虎山的人都会对张道陵天师123岁羽化成仙的事迹津津乐道。今天,张道陵的修行炼丹之术,已经无从考据。只有那部五斗米教的《老子想尔注》给后人提供了修仙成道的“参考”。《老子想尔注》中记载“奉道诫,积着成功,积精成神,成神仙寿,以此为身宝矣”意思是善保精气就可以实现仙寿。而善保精气,就要求修炼的人要做到无思欲、无为无名、不贪荣求宠、不争强好胜、不为恶事。

采访:王成亚

王成亚:其实我们平时啊,一谈到这种道教,实际上都把这个道神话了,其实真正从原始的老子的这种道,它的这种本意啊,其实这个道呢,并不神秘,道呢也没有什么就是,也没有被这种神话吧。所以说呢这道呢,从老子认为,道是万事万物的这种宗祖,它不仅仅是就是我们道教的源头,它也呢所有人类,或者所有万物的这种这个开始。

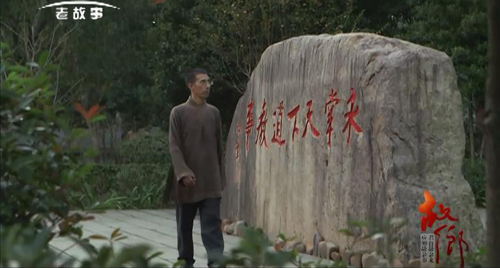

纪实段落:王成亚天师府行走

【解说】王成亚,北京中医药大学国学院客座教授。以一个养生生活营健康顾问的身份来到龙虎山。在王成亚看来,《老子想尔注》中记载的成仙之道,追根溯源是张道陵对老子《道德经》内容的演化,成仙之道演化至今,应称为养生之道。

采访王成亚:《道德经》第一章呢它说,道可道,非常道,名可名,非常名。它说无名天地之始;实际上有名万物之母。这段话呢也就是说明,它这个道呢它是从没有到有,《道德经》多处谈到对道的状态的这种描述。那这个道呢,其实它既然是产生万物的这个宗祖,是所有事物的这种源头,所以我们这个道,在我们日常生活当中,也是处处得到体现。这个道呢它不是说就是道教所拥有,道在生活当中,不管我们是衣食住行各个方面的,它都离不开道,我们《道德经》里面有一段话,它说藏身不死,神仙道,尽在穿衣吃饭中。它说你这个这种道啊它就在日常生活当中,没有什么这种特别玄妙的,我们这个穿衣吃饭,都有道的这种存在,人离不开道的,因为呢道,人也是道的化身,是道的这种产物。所以不管这个我们,不管你是儒家还是道家还是佛家,实际都离不开道,不管你是这个立地成佛还是超凡入圣,还是得道成仙,实际上他都离不开我们的这种日常生活,所有的一种神仙,所有这种菩萨,这种佛,或者是圣人,其实呢它都是在这个生活当中修成的,离不开生活的。所以呢并不是像我们所想象的,这个道呢那么神秘。

【空镜】 天师府——授箓院(授箓过程视频)

【解说】授箓院,中国道教正一派弟子传度授箓的最高殿堂。作为正一派道士必须经历授箓,不受箓就不能作道场,就无法遣使箓中的兵将斩妖除邪,拔度生灵,救济困厄。只有通过得授法箓,才能名登天府,才会有道位神职。授箓其实就是一个道士获得法力过程,也是一个道士真正修道成功的象征。在授箓院匾额上,德配天地四个大字昭显出成为授箓对象在品德和行为的要求。

【采访】:王成亚

这个德配天地呢,其实就是是说什么,实际上呢就是跟我们《道德经》第二十五章,最后一段话,叫人法地,地法天,天法道,道法自然。实际就是呢,我们的天人相应的这种事情,因为这个天地是什么,天地是无私的,天地跟道一样,它没有私心,所以说德配天地,你这个德,也要能跟这个天地一样,要大公无私,要包容,要有利于万物,但是呢不跟万物呢去竞争,所以这就是呢,就是道家或者是道教呢,它这种以道是教的,一个这个目的。

【空镜】:龙虎山空镜

【解说】:对于很多造访龙虎山寻道成仙的人来说,修仙之道在哪里是他们迫切想知晓的。龙虎山当地人有一句老话:“张天师显远不显近。”意思是说,远看张天师有很大的神通本领,而在近处察看他,他似乎只是一个很平凡的人。在王成亚看来,日常生活中每个平凡人都有修仙成道的“神通”。

采访王成亚:真正这种围绕着道这门学问呢,其实它不仅仅是道教,它还包括呢道家,包括这种神仙学说,这个道家跟神仙学说呢,其实比道教更要早,所以呢道教呢它就是已经形成了一种这种宗派,以道是教,来教化我们的这种百姓。它认为这个人道会通仙道的,人道通仙道,也就是说呢一个人呢,你首先修道的话,首先要做好人,你要是做不好人的话,你也不可能成道,做好人的标准是什么呢?就是我们这个《道德经》的最后一章,它就说,它说这个要像天一样,天子道呢是利而不害的,圣人之道呢是为而不争的,它在前面呢还有一句话,它说既以为人己愈有,既以与人己愈多。它说你这个帮助别人越多,你自己越富裕,你给予别人越多,你自己得到的也会多。所以道家呢,它是主张这种呢这个就是无私,主张这种包容,主张这种奉献,道跟天呢实际上都是不分的,所以说我们中国实际天这个从,本来呢它就是这个信仰啊,主要的信仰实际上就是道的信仰。

【空镜】天师府

【解说】道教在东汉张道陵创教之初,便奉老子为崇高的天神和祖师,以老子所著的《道德经》为圣典,以《道德经》中所提到的“道”和“德”作为信仰、行动的总准则,要求修道的同时还要积德,所以“道”和“德”同为道教的教义中的基本原则。在王成亚看来,张道陵天师和他创立的五斗米道中的教义就蕴含着修炼成仙的真谛。

采访王成亚:我们祖天师呢,他是依道来施教,他是用道的这种法则,去指导我们的这种日常生活,指导我们的这种怎么去让这个社会和谐,让这种这个国家能够安定,从这个实践当中,也能得出结论,譬如说我们现在历代的,很多这种高道,他基本上都是很长寿,老子本身呢,实际上我们在史记里面记载,他就是什么160余岁,或200余岁数。张道陵祖师本身,他123岁,那总之呢安全,只要你这个依道而行,相信我们呢这种这个人啊,从个人的这种思想上,他就不会有太多的纠结,你不太纠结,我们这个身体啊,也自动的会平衡,如果我们所有的人,都能有包容之心,都不要认为自己,自己认为对的一定就对,自己认为不对的,一定不对,我们所有的们都这样认为的话,所有这些方面,只要你能依道而行,我相信呢我们人啊,就基本上会少生病,少烦恼,我想呢这个,能不能这个成为神仙,我不敢说,但只要依道而行,我相信我们每个人都能少生病,不生病,这可能性能够达到。

导视:

【解说】独特道家的养生方法是什么的?

【纪实段落】王成亚:道家呢,它跟我们平时的养生,是相反的,我们道家它所做的养生全是减法,它没有加法。

【解说】断食后,人体会产生什么变化?

【纪实段落】王成亚:你这个断食两天以后,它的免疫力反而在升高。

《故乡》栏目继续为您呈现《寻源生活道》

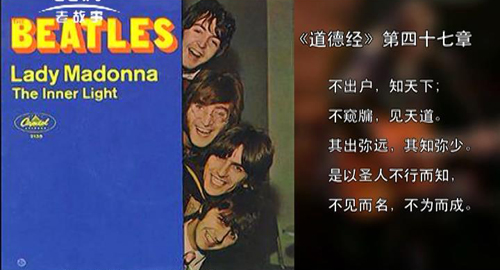

【画面】披头士演唱的英文歌 《the inner light》

【解说】这是20世纪60年代英国老牌摇滚乐队披头士以《道德经》第四十七章改编的歌曲《the inner light》。歌词的大意是,万事万物的原理,并不在远不可及的地方,它就在人的心里。如果能够内观反省,除私去欲,不出门也能知天下的事理,不望窗外,也可明了自然的法则。20世纪60年代的英国,由于战后经济的恢复,整体上处于一种自由、放纵、享乐的文化潮流当中,很多青年人,生活简单、不修边幅,喜穿奇装异服,厌弃工作和学业,拒绝承担任何社会义务,以浪迹天涯为乐,蔑视社会的法纪秩序,极度丰富的物质让年轻人感到迷茫,很多人开始寻找精神上的归宿。披头士乐队就是在向东方的道家文化寻求精神归宿答案的过程中,完成了这首致敬名曲。

【画面】世界各国人的空镜

【解说】《道德经》作为东方文明智慧的结晶,从两千五百年前,就开始闪烁着光芒。《道德经》不仅是治国安邦的良策奇方,同时也是修身处事的思想指导。在《道德经》五十四章,早已明确的告诉我们这点:“修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃余;修之于乡,其德乃长;修之于国,其德乃丰; 修之于天下,其德乃普。”据联合国教科文组织的统计,在被译成外国文字发行量最大的世界文化名著中,《道德经》排名第二,仅次于《圣经》。现在几乎每年都有一、二种新的译本问世,英、美、德、法等国书店都有《道德经》的多种译本,而今天的德国人,更是平均每四个家庭就拥有一本《道德经》。

【画面】王成亚山上打拳

【解说】为什么《道德经》会在世界范围内受到极大的热捧。在王成亚认为看来,《道德经》是很平实的,因为道就在我们每个人日常生活当中,只要用心去体会,用心去体悟,“道”对任何一个人都是非常亲近的。每个人都离不开的衣、食、住、行、性里就可以总结出生活道。

【采访】王成亚

其实我们谈这个所谓的修道,其实它都是在生活当中,它离不开这种生活。那生活呢,实际上就是,不管是从我们的这个养生啊,还是从我们的为人处事啊,实际上它都是要依道而行,因为这个道它的本身,体现在人身上它就是无私的,就是无为的,它是比较空虚的,它是虚无的。所以它呢我们真正从道教养生角度来说呢,它实际上它主张的是做减法,它要这个追求这种虚静,譬如说像这个《道德经》的十一章,第十一章呢它就讲究这种,它说埏(shān)埴(zhí)以为器,当其无,有器之用。它说我们用这个离土铸成的一个杯子,这个杯子壁,它是等于它是一个有,杯子里面的空间是无,但我们真正的用呢,实际上就是用的是无。

【画面】王成亚生活营授课

【解说】王成亚提倡健康的人生要做减法,作为养生生活营的顾问,他要求学员们控制食物摄入,以断食的方式对身体进行调节,同时通过练习功法的方式,使人体保持一定的运动量。

【采访】王成亚:道家呢,它跟我们平时的养生,是相反的,我们道家它所做的养生全是减法,它没有加法,这个饮食啊,一定要不要吃得太饱,不能吃得太饱,03:07:16因为我们这个你一旦吃饱啊,我们还说这个里面,吃饱了以后,我们整个这个肉体,内脏的空间就这么大,你吃得越多,这个里面空间越被占有,我们整个这个空间,越被占领以后,我们内脏的活动度就减弱了,我们内脏的活动度一旦减弱,整天不运动,内脏的血液循环减弱了,所以我们的疾病就产生了,我们所谓的不通则痛,我们内脏就很多的毛病,我们的经络就开始瘀阻,就开始疾病就产生。永远不要吃饱,这也是我们中国人,这种养生呢一个提倡的最好的办法。

【画面】养生生活营场景——王女士学习

【解说】王女士,工作生活在北京,平日里生活和工作的快节奏使作息很不规范,身体一直处于亚健康状态。起初怀着减压的目的,王女士参加了7天王成亚担任顾问的养生生活营,结束后感觉收益匪浅。这是她第二次来到养生生活营。

【采访】王女士:我自己的感受,通过上一次来参加七天,虽然短短七天,但是这个七天,它是一个反常态的七天,就是通过克制进食,然后运动,回归到一种,身体慢慢回到一种自然的状态,就是我们生命本来生活的常态是什么样子的,那就是早睡,十点钟开始上床睡觉,早期,日出而作日落而息,回到一种生命的常态,包括从饮食方面,也回到一种,就是天然的食材,简单的烹饪,粥啊,就是回归到了一种,正常的一种生活习惯,这是对我最大的改变。

【画面】养生生活营场景——王女士学习

【解说】对于想要身体回归健康状态的王女士来说,断食的同时还要辅助一些运动。这在王成亚的养生生活营中,每天都有严格课程安排。

【采访】王成亚:因为我们这个你一旦吃饱啊,内脏的空间就这么大,你吃得越多,这个里面空间越被占有,我们整个这个空间,越被占领以后,我们内脏的活动度就减弱了,我们内脏的活动度一旦减弱,整天不运动,内脏的血液循环减弱了,所以我们的疾病就产生了,我们所谓的不通则痛,我们内脏就很多的毛病,我们的经络就开始瘀阻,就开始疾病就产生。运动呢最关键的运动是运动内脏,内脏一旦不运动了,人寿命一定会减短的,永远不要让你这种感到吃到撑得慌,所以这个吃呢,不仅仅我们这个中国有认识,外国也是一样,外国呢其实做大量的这种实验,它认为人如果吃六分饱到八分饱,人的寿命可以延长将近20岁。

【素材】BBC拍摄的《进食、断食与长寿》纪录片片段

【解说】这是由英国广播公司拍摄《进食、断食与长寿》的纪录片。该片介绍了一种如今风靡全球的减肥方式——间歇性断食法。在BBC的这部纪录片中,记述已有6亿人尝试断食法,一位已经50多岁的减肥者在坚持了5周之后,身体的脂肪含量从27%降到了19.1%,而它的体重也减少了6公斤。更重要的是,实验者体内的一种致癌子的含量下降了50%,这也意味着患癌症的风险大大降低。

【采访】王女士:它最开始有会逐渐的变化,比如说第二天,会进行一些排毒,通过这个肠道净化和肝胆的净化,会达到一个身体的一个清理,清理完了之后,身体会很轻盈很舒适很干净,然后再配合的着走路的时候,步伐会轻盈,第三四天的时候呢,因为前两天进食只喝水,又大量的运动,气息内脏的训练,气息在长呼吸练习的时候,会按摩内脏。后几天的时候,同来学习的一些,听到他们的一些分享,有的来过两次三次的,他们会讲他们养生完之后,回去的一些变化,不管是有疾病的,或者是肥胖的,身体都得到了一个良好的改善。

【素材】BBC拍摄的《进食、断食与长寿》纪录片片段

【同期】美国著名的健身专家奥利•霍夫梅克勒(Ori Hofmekler)就表示,当健身和“断食”合理搭配时,你甚至有机会重塑自己的肌肉。“在运动时,每个人都需要消耗糖原,当糖原消耗殆尽时,你可能就需要消耗体内的蛋白质,这也是肌肉的重要成分。但身体很“聪明”,不会消耗掉你正在运动部分的肌肉,只会让其他部位的肌肉进行重塑。”

【解说】在BBC这部纪录片中,人通过适当的断食不仅可以有效降低体重,减少脂肪含量,而且可以防止心血管疾病和癌症,改善记忆力。在本片中,BBC推荐断食是新时代最好的“保健神器”之一。

【采访】王成亚:现在西方,它采取这种断食疗法,它也得出一定的这种结论,它认为你这个断食两天以后,它的免疫力反而在升高,所以显见呢也足矣证明,我们这个道家,它这种养生方法,它是正确的。我们《道德经》第四十八章,它说为学日益,为道日损。损之又损,以至于无为,无为而无不为。在精神上,你要不断的损,把私心杂念,逐渐逐渐去除掉,在肉体上,把我们这种毒素,把我们内脏的这种多余的这种脂肪,不断的去掉,全是做减法。

【画面】王成亚生活营授课

【解说】西方世界并没有中国故有关于道的思想,他们研究断食的动机,也仅仅着眼于饮食与健康两者之间的关系。但在王成亚看来,一个人在肉体上,把内脏中多余的脂肪,不断地去除,同时能在精神上,把私心杂念除掉,其实就遵照着道的规律。这样做,生活一定会变得平和与乐观。

【采访】生活营王女士:我自己的感受,虽然短短七天,但是这个七天,它是一个反常态的七天,就是通过克制进食,然后运动,回归到一种,身体慢慢回到一种自然的状态,就是我们生命本来生活的常态是什么样子的,那就是早睡,十点钟开始上床睡觉,早期,日出而作日落而息,回到一种生命的常态,包括从饮食方面,也回到一种,就是天然的食材,简单的烹饪,粥啊,就是回归到了一种,正常的一种生活习惯,这是对我最大的改变。

【画面】王成亚精彩空镜头

【解说】王成亚认为生活细节的改变是健康的本源,如果人真能做到在精神上少私寡欲、恬淡虚无、致虚守静;在行为上顺应自然、起居有常、饮食有节、劳逸有度那真可与天地交融,从而达到天人合一、与道合真的理想境界。

【画面】龙虎山空镜头

歌曲:《道德经第一章》

“道可道,非常道。名可名,非常名。无名天地之始;有名万物之母。故常无欲以观其妙;常有欲以观其徼。此两者同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。”