出标题:《雪山之子》

杨年华同期:这个地方就是我们(西藏)著名的八廓街。现在我们前面所指的方向就是我们的大昭寺。这个八廓(角)街是由7世纪松赞干布下令在卧塘湖上建立的。当时建成以后是有很多的游客来朝拜,以后踏出的一条小径,现在已经变成了西藏的三大转经道之一。

解说:对于杨年华来说,西藏八廓街当年的景象依然历历在目。因为那是与青春联系在一起的记忆。1986年,19岁的杨年华离开云南老家,只身前往西藏并成为了一名光荣的人民解放军。时光荏苒,一晃近三十年过去了,他再也没离开过这片土地。

杨年华同期:杨:师傅,我们两个研究一下去丁青(县)的路线。到丁青县总共有两条路线,现在我们从拉萨出发,然后经过那曲到丁青这个路线大概多少公里呢?

司机:丁青到拉萨的话八百多公里。

杨:那另外一条路呢就是我们从拉萨要到林芝,然后到丁青县这边,大概这条路线有多少公里呢?

司机:一千多公里。

杨:那现在看起来就是拉萨到丁青经过那曲这条路还是短一些,那我们就选这条路,出发!

解说:丁青县位于昌都市西部,他念他翁山麓,根据著名学者尕桑坦贝见参所著的《世界地理概说》及其它历史研究学术记载,象雄地域分为三部分:里象雄 中象雄 外象雄,昌都地区属于其中的外象雄。

车内同期1:这也是我们藏民族喜欢吃的一种食品,一般都带在路上这样子。是用牛奶做的,有时候茶里面泡,对。一般情况下就一边泡点茶一边吃。

解说:那不时进入视野的成群的牦牛、五彩的经幡、炊烟袅袅的帐篷,在杨年华的眼中,连绵的雪山,在杨年华的眼中成为百看不厌的画卷。从西藏大学毕业后,他选择了去西藏最艰苦的阿里地区工作,一干就是16年。也正是这16年让杨年华对西藏有了更加深刻的认识,并对西藏最古老的文明——象雄文化产生了浓厚兴趣。

杨年华同期:我觉得就是说,如果要想研究西藏,你还得从研究象雄开始,这是一本介绍象雄文化的一本书,叫《西藏阿里文化源流》,这块就是说岩画这块,阿里的岩画记载着我们很多的象雄文化的古迹,还有就是我们古格城堡这块,它也是在象雄国的基础上、象雄城堡的基础上建成的。

解说:杨年华在《西藏阿里文化源流》一书中,开篇第一章就对古象雄历史做了简要的梳理。书中写到,“象雄,汉史记载为“大小羊同”,是西藏最早的文明中心“。这种久远而神秘的文明气息,就算杨年华已经离开阿里地区多年,也依然被它牵引着。我们摄制组一行一路朝着西北方向的那曲地区进发,经过十几个小时的长途跋涉后,进入位于那曲东部的巴青县,这将是我们在那曲地区最后的驿站,地处317国道的巴青县,是一个以牧业为主农业为辅的大县。眼前一片开阔的高原绿地,出现在半山腰上,几顶牧民帐篷,零星分布着在草原上。一路走来,我们见过了很多觅食的牦牛,像这样悠闲躺卧在一起的,却并不多见,大概有数十头之多,它们似乎已经吃饱喝足,正享受着充足的藏地阳光,几家帐篷的屋顶还不时有袅袅炊烟升起,当地人告诉我们,那是牧民家里在熬制酥油茶。

杨年华同期:这是我们藏区比较普遍的帐篷,用牦牛毛来制作的,现在让我们进去来看一看,这就我们那个勤劳善良的藏族人民的一家人 ,他们正在熬制奶渣,这还有一点点时间水就干了,(然后)就是奶渣,太阳(一晒 ),干了以后怎么吃都行,这个先要把它做好放在冷水里面,就是,以后再取出来以后就做成这种了,以后这个酥油就是也是你们的一种经济来源.对吧 要去卖 在街上卖,自己吃 ,还有卖的话一斤一百,一斤一百块,你们家就是一直都是放牧的吧,你爸爸妈妈也是放牧的吗,就是就是,一共有多少头牛你们家,一百多,一百多头牛,就是一般情况下你们都是那个就是哪个地方草好,就到哪个地方去放牧,随草而居对吧,在这里两个月,在这一年只住两个月,就是 一年两个月。

解说:离开牧民家我们沿着山路继续前行,听说就在山脚下不远的地方,坐落着一座名为余仓寺的寺庙,是当地保存较好的一座本教寺庙,我们到达的时候,刚好赶上他们转经堂的仪式,据说寺庙的喇嘛和附近村民每天都会在固定时间聚集在这里,举行这种仪式,而绕之旋转的,正是余仓寺存放经书的地方,他们口中诵读着经文 祷词,或是一些祈福的话,逆时针旋转,是本教的一个重要特点,这也体现在本教的转经转山等仪式中,而这一特征有一个重要的缘由,本教源自于古象雄王国,传说象雄时期的国家体系,跟中国古代的体系非常相近,他们的习惯是放在左边表示尊重,而不是在右边,本教徒了解这一点后,就逆时针来旋转,一直延续到今天。这也成为本教的一大重要特征。为了迎接我们的到来,村民们还特意为我们表演了富有当地特色的歌舞。在余仓寺体会到的象雄文化气息,增加了我们此行的信心和动力,离开那曲地区的巴青县,我们驱车转而向东行驶向着目的地丁青县继续前进。

导视

风靡世界的唐卡艺术究竟源起何时?

唐卡与古老的象雄文化到底有什么关联?

《故乡》栏目继续为您呈现《雪山之子》。

解说:经过两天的跋涉,我们终于来到了西藏昌都地区第二大县——丁青。丁青藏语意为“大台地”,是指四周有陡崖的、直立于邻近低地、顶面基本平坦似台状的地貌。在久远的古象雄王国时代,它也是其中重要的版块之一。今天的西藏保留下来的本教寺庙,绝大部分都集中在这里,仅丁青县境内就有85座之多,这也让这个地区充满了浓郁的象雄文化色彩。

杨年华同期:在丁青有一个家族,把我们本教唐卡艺术传承得非常好,这个家族的名字叫东朵家族,现在就让我们一块去看一看,说着说着就到了。

解说:敞开式的绘画环境让我们有幸看到西藏唐卡绘制前的细节。

杨年华同期:小师傅,我问一下,你们现在做什么。把唐卡画布缝在竹签上。

解说:我们了解到,这块看起来非常普通的白色棉布正是绘制唐卡的基础。

杨年华同期:其实就是我们这个唐卡这种画布为什么用纯棉来做的呢,据我了解主要是考虑到我们画的一种平整度,假如说是用我们纤维做那布的话,这个到时候它会热胀冷缩,它会掉颜色,保持得没有那么长久。

解说:把它固定在竹签上以后,经过两次刷胶,棉布表面就会变得很平整,一幅幅精美的唐卡就将在这上面诞生。

杨年华同期:唐卡是他们(藏民族)传承下来的一种艺术形式。

本教唐卡专家赤曾绕旦同期:大部分的内容都是佛像为主,可以说是整个西藏都是每天必须要去供奉。

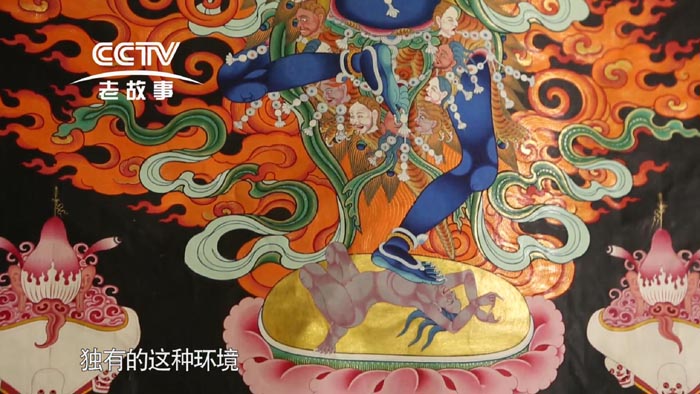

解说:唐卡是具有鲜明的藏民族特点和浓郁宗教色彩的绘画艺术。而本教唐卡更是唐卡艺术的瑰宝。本教也被称为古象雄佛法,是象雄时代人们信仰的宗教。由此可见,唐卡的诞生与象雄文化有着密不可分的关系。

本教唐卡专家赤曾绕旦同期:唐卡这个名字提到的是公元前1751年左右。本教的经典里面提到了唐各(音译),不是现在的唐卡。然后唐各就是最早期的(名字),很多边远的藏区现在也在用这个词语。当时这位修行者,本教的大学者热西达仁,他在修行过程中,他把自己修的这个本尊的画像就在他的面前展示出来的意思,这个是史料里面经典里面有记载的。

同期:这三幅是东朵拉根画的,就是东朵(家族)八代里面第一代东朵拉根画的,第一代是已经五百多年的历史了。

解说:今年53岁的雍仲桑珠是东朵家族唐卡的第七代传承人。他向我们展示了家族近五百年来共八代传承人的代表作。

同期:这个是第三代格侬加仓画的,这个帽子其它宗教上没有,你看这些头巾 手上扎的这些(和)其它宗教都不一样,也就是说我们这个唐卡里面,所绘制的帽子的形象 样式是跟其它画派是有区别的,是我们这个东朵家族特有的,对对对 特有的。

同期:画一幅唐卡需要表现背景,背景的话它(东朵家族唐卡)就没有非常复杂,因为它没有吸收汉地的(绘画风格)也没有吸收印度的绘画风格 完全是以西藏独有的环境,以冈底斯山也就是早期象雄的绘画来源(为基础)可以说是已经成为它独有的一种风格了。

解说:在一幅幅画卷上,明亮的色彩穿越数百年,讲述着同一种文明的故事,同时也记录下了东朵家族历代唐卡人对象雄文化的坚守和执着。

同期:从(第一代)东朵拉根到现在 他们所有累积下来的一直传承到现在,尤其是我们在文字上面不可能学到的 这个就是传承。

解说:在西藏,学画唐卡是很多年轻人的梦想。他们认为,画唐卡不但收入可观,而且地位高贵。雍仲桑珠告诉我们,从父亲次仁永培开始,东朵家族便开始免费招收学徒了。每天早晨7点整,罗布玉加和他的学员已经开始了一天的学习和绘画,教室里大部分时间是非常安静的,学员们一坐就是几个小时。在这一描一画间几个月甚至几年就过去了。作为东朵家族的一员,罗布玉加已经入行三十多年,现在他的唐卡一幅难求。而他经常提醒学生的却是这背后要付出的艰辛和忍受的寂寞。每当空闲的时候,罗布玉加都要进行这种敲打研磨的工作,这是在为学员磨制绘画用的颜料。

同期:可以倒水了吗,这个可以倒了。

解说:他告诉我们,亲手研磨颜料一直是东朵家族的传统,这是唐卡生命的源头。其实在丁青县,像东朵家族这样的手工艺世家还有很多。正是他们的双手让象雄文化历久弥新。

导视

在今天的藏族饰品纹饰中都隐藏哪些你不知道的故事?

藏饰品在藏人心中有着什么样的地位?

《故乡》栏目继续为您呈现《雪山之子》。

杨年华同期:其实我们的藏饰品与我们的象雄文化是密不可分的。在我们走进一户制作藏饰品的藏族家庭之前,先让我们来讲一个关于绿松石的故事。

解说:传说,在象雄王朝末期,松赞干布为了一统吐蕃,就把自己的亲妹妹嫁给了象雄最后一代国王李迷夏。有一天松赞干布忽然收到她妹妹寄给他的一包东西,这包东西是用一块头巾包裹着一大包绿松石。在当时社会,绿松石代表着男子汉和勇气,而头巾则象征着女人和懦弱。松赞干布立刻明白了其中的含义,他毫不犹豫地选择了绿松石。于是下令出征象雄,称霸西藏数千年之久的象雄王国就这样顷刻间成为了历史。由此可见,绿松石在象雄时期的应用就已经非常普遍了,而且被赋予了特殊的历史意义。

杨年华同期:直至今天,绿松石在藏饰品中依然具有非常独特的位置,是一个必不可少的一个元素。现在我们就来到了当地的制作藏饰品的一个藏族家庭。门上面两个符号是代表象雄时期的雍仲符号,小小的这一扇门浓缩了我们象雄时期的基本特征。现在让我们进去看一看。

解说:这是当地一家有名的手工藏饰品作坊。在一间不足十平米的小屋里,今年45岁的噶加和他的两个儿子正在忙碌着。

同期:

师傅 这个是不是你做的

是

大概要做多长时间做这么一个

一年

师傅刚刚你画的大鹏鸟这上面有吗

在饰品上有

是这个

这是它的那个翅膀 对对对

你看嘴巴这块,还有这个眼睛 ,还有它头上这个羽毛,还有它的翅膀,这是它的翅膀

还有这个脚,还有它的长长这个尾巴。都非常地精细,非常地到位,这大鹏鸟也是我们象雄文化的一个特征。

解说:大鹏金翅鸟是代表象雄文化的重要符号之一。在现代藏饰品中,它寓意着吉祥如意。大鹏金翅鸟长着人的躯干,而头与下肢是鸟的形态。双翅展开后如大鹏。藏族艺术中表现的金翅鸟,有的呈正面腾空而起,有的呈威武站立的姿态。在嘎加的作品中,金翅鸟一般为正面展开双臂腾空飞起的姿态。制作藏饰品手艺传到噶加这儿已经是第五代了。噶加告诉我们,家传的这门手艺说到底传承的就是那些纹样。家族累积下来的饰品纹样已经有千余种,这些纹样都深深刻在他的脑海里。怎么能让后代继承并且发扬光大是噶加经常和儿子们讨论的问题。

解说:噶加告诉我们,其实两个儿子当初都不想继承家族事业,大儿子想学习唐卡,二儿子嫌银匠活太枯燥。当年为了说服倆儿子,他还真是下了一番功夫。不过现在,他对儿子们的工作态度都很满意。据说很快就是当地的虫草节了,嘎加的生意每逢节日都很红火。此时,我们刚好赶上一位邻居上门来取之前定制的饰品。

解说:噶加告诉我们,藏族人大多常年随草而居,他们习惯把钱财转换成首饰佩戴在身上,这样既安全又方便。所以藏民族穿戴披挂的不仅仅是服装饰件,更是豪华与富有的象征。

解说:在藏饰品中,天珠有着极为尊贵的地位,这些看似眼球为主的图案,都是天然形成,据传早在唐代时就已经有天珠,那时的天珠是海螺化石打磨而成,后来由于化石稀缺,古西藏人就开始采一种含玉质及玛瑙成分的沉积岩打磨天珠,天珠寓意着美好,威德和财富,所以佩戴天珠也是藏族人身份与富有的象征,与天珠一样,天铁在藏族人们心中是神圣之物,藏语称托甲,译为天铁或雷石,藏族传统解释为打雷时降下的铁块,人们如果找到此类物,可以做护身符,做祈福避邪之用。

杨年华同期:我看到的是我们藏民族的一种精神,对藏民族一种悠久灿烂的民族文化的一种折射。我想就是说,以后象雄这块(文化)会更加发扬光大。

解说:在西藏林芝地区有一座名为古秀的本教寺庙,在寺庙里一棵粗壮的柏树屹然矗立其中,相传这棵树是当年象雄本教创始人辛饶弥沃亲手栽下的等身树,寺庙的名字古秀既为等身之意,数千年过去了柏树的根已经深深揉入泥土,18米高的树干顶端枝叶扶苏 生气勃勃,继续向世人讲述着象雄文化的灿烂历史,今天越来越多的人愿意去聆听和探索,依然回荡在这片土地上的那些源远流长的声音,让象雄文化重新绽放光彩。

杨年华同期:西藏这块土地养育了我滋养了我,才让我的艺术创作得以更高的升华。我想去更进一步地去接近她,更进一步地去写她,去创作她,就想把自己的青春,都奉献给西藏。

解说:在回拉萨的途中,杨年华向我们聊起了他还在阿里地区工作时创作的一首诗。记得当时自己的身后是牧民的帐篷,远处是巍峨的雪山,于是他写到,“我是雪山,雪山的孩子,无论在何方,我都要把家乡歌来唱。”