开篇:嘉宾拿着相机四处拍摄照片,各个地方拍摄。

出标题《云居情怀》

【解说】庐山西海风景区,位于江西省九江市西南部,地跨永修、武宁两县,由大型水库柘林湖和佛教禅宗圣地云居山组合而成。虽然柘林湖碧波万顷、绿岛拥翠,但是真正使云居山声名远播的,还是那禅意圣境的千年古刹-真如禅寺。

【同期】

李均忠:我是87年留校的,我在这里待的时间比我老家还长,所以实际上这个学校,在云居山,相当于我的第二故乡,中途有两年,省里面把我调到了南昌,省城工作,一个人到了省城工作,说实在条件什么都好,但是我还是不习惯,我还是喜欢这个地方,把这个当成我的真正的家,这个学校,这个云居山。

【解说】李均忠,中国摄影家协会、中国民俗摄影协会、江西省摄影家协会会员,江西爱鸟协会、江西数字影像协会理事。供职于江西省通用技术工程学校,高级讲师。

【同期】

李均忠:我当时高考我因为超过了专科线;因为不知道嘛,所以乱填,填了一个江西省农垦学校;去的这个专业呢,学的专业跟高中不一样,平时的时间比较多;平时时间我呢我说我学什么能打发点时间呢?正好我们班上有一个同学,这个同学呢他会摄影,而且学校有设备,他当时他就教我摄影。

【解说】从小生活在山里的李均忠,看到照相机这么高级的物件,一下子就着了迷,从那以后就开始学习拍照,从此也走上了摄影之路,相机和自己形影不离。

【同期】

李均忠:我对这个相机实际上是一种虐待型的,我一般情况下,三年我要用坏一个照相机,一直到现在,你看我从85年算起,现在多少年了?三十年,十多个照相机.

【解说】三十年来,李均忠不但用相机定格了许多美好的瞬间,而且还捕捉了许多感动的刹那。校园的运动场、教室里、舞台上、即将毕业离校的学生、街头的小贩、丰收的农民等到处都有他用激情捕捉的镜头。

【解说】尽管多年的摄影生涯让李均忠积累了不少的经验。但他说,他最想拍的是一种文化,他想把文化拍出一种自己的风格和神韵。

【同期】

李均忠:我那个摄影界有个朋友给我建议,他说你住在云居山这么近,你还不如好好的去把云居山,你多拍一点这些题材。这个云居山这个历史底蕴这么厚,你深层去挖掘它。

【解说】云居山是中国著名的佛教名山,历史悠久,环境优美,植被繁茂,其山顶的真如禅寺是中国佛教禅宗曹洞宗的发祥地。

【解说】也正是朋友的一个建议,让生活在云居山脚下的李均忠,开始了对云居山的拍摄,这也是他以后的作品,充满神秘、传奇色彩的开始。

【同期】

李均忠:我是85年第一次上云居山的,那个时候是在学校里面读书嘛,跟同学一起爬山的,那个时候没有车啊,那个时候那条路呢,都是沙子路,当时这个门啊是没有,以前是山门是往后,就是临那个树,凭着那个树,进一个山门,也就是一半那么宽当时,一个台阶上去。然后呢过了这个台阶呢,就是一个小拱桥,小拱桥然后直接就到了现在的天王殿,天王殿后面都是一样的,后面都没变化。

【解说】因为李均忠原来是经常和朋友来这里拍照,所以李均忠不但用手中的相机记录了这里的变化,而且也和这寺院里面的僧人们混了个脸熟。

【同期】

李均忠:有一次我在虚云纪念堂那里,那里两个白玉兰盛开,我看我们大和尚搬个凳子,一个板凳,他在板凳上,当时应该是踮着角拍照,我呢就把这个照片照下来了,

【解说】也正是因为这一张照片,让李均忠开始了和真如禅寺的真正结缘。

【同期】那个时候,他知道我,他不知道我叫什么名字,但是他知道我会照相,但是后来我把一些,洗了一些照片给他看,他觉得我的照片他们比较满意。所以他每次只要有活动,他都会打电话给我,

【解说】多年来,云居山真如禅寺的变化和寺院里面多数重要的活动,李均忠一直在用自己手中的相机记录并保存着,他为云居山,为真如禅寺保留了一份重要的照片资料。

【同期】

李均忠:山上的一些建筑,还有一些优美的一些风光,一年到头都不一样,每次上来都有不同的收获。还有一点我喜欢书法,我喜欢拍一些云居山的楹联书法,山上也经常来一些书法家,来了我就去拍。

【解说】云居山的日出日落、高山森林、湖光山色等事物都成了李均忠的拍摄对象。现在云居山用的最多的一张关于寺院的照片,也是出自李均忠之手。为了这张照片,李均忠漫山遍野的跑遍了这里的山头。

【同期】

李均忠:这个点是拍摄云居山真如禅寺全景的最佳位置,也是搞摄影的发现,原来这里长了这么高的树,这一排,几个这么高的树,全部都是我砍掉的,现在看起来就是一览无余,但是如果你要拍得更好的时候,更开阔一点的,往往要爬到树上去。

【解说】矫捷的身姿,敏捷的动作,也是李均忠作为摄影师练就的本领。他往往只为一个好的视角,多次攀爬到高处去取景。【同期】这棵树我经常爬,这个树上面还有枝桠,还有站脚的地方,就是专门为摄影人生长的一个树。你看这个多稳啊;云居山用得最多的那张照片,那是2014年我站在这个位置拍的,当时我上来的时候也跟这个差不多,比这边好一点点,那天我上来时候呢,我坐在这里等,结果没等两下,一束阳光直设前面那个位置,云开了,打到那个,就跟我们人工光啊,打到那个真如寺的顶上,那个时候我非常兴奋,我猛拍,拍了十来张,好,这个雾又盖上了。

【解说】这张照片不但漂亮、神奇,而且也让李均忠终生难忘。李均忠说,后来也来过这里许多次,但再也没有拍到过那么漂亮且神奇的照片。

【同期】

李均忠:经常这样的,我一个人上山下山的,在这一块地方,我是摄影界里面的独行侠。

【解说】三十年来李均忠都在对云居山不停的记录着,不停的去了解云居山的历史,不停的去参悟佛教禅宗之理,三十年的云居身影以及在云居山文化和历史的驱动下,李均忠有为之出本画册的想法,使其让别人更加深入的了解云居山。

导视1:

【解说】千年古刹,战火中化为废墟。

纯闻大和尚:一千二百多年的历史了

【解说】重兴寺院,传承丛林道风,

纯闻大和尚:对禅修,整个寺院的丛林制度,非常的熟悉。

【解说】《故乡》栏目继续为您呈现《云居情怀》。

【解说】真如禅寺,原名云居禅院,被中国佛教协会会长赵朴初誉为全国三大样板寺庙之一。关于它的开山历史还有一个生动的传说:唐宪宗元和三年,司马头陀来到云居山南麓,他对这里的道容禅师说:我自南岳来,寻此山已经十五年了,如获丛林,我愿与禅师您共扬佛法。这夜,司马头陀做了一个梦,梦中有五个神人对他说:“求珠当入九重之渊,搜宝必登万仞之巅。上山十里许,有山水奇胜之地,那是真正的方外之金汤、法门之圣地呵。”黎明,于是,司马头陀与道容禅师一同登山寻址。到了山巅,只见“峰环如城,中央地平如掌,湖澄似镜,峦岫环列一如屏障,山岳周围若莲花云”。于是,道容禅师率僧徒在此垦荒除茅,开基建院,是为“云居禅院”。这段充满神话色彩的故事,伴随着云居山真如禅寺的兴衰,一直传说至今。

【解说】今天,李均忠带着自己的一个想法,再次来到云居山真如禅寺。

【同期】

李均忠:师傅好。师傅,我现在我想编一个画册,我想请教你,怎么能把这个画册做得更好。

和尚:云居山是禅宗的祖师道场,历代的高僧辈出,你首先要了解云居山的人文历史,才能更好的做好这个画册。在画册中,更好体现云居山的风光,体现云居山人文。我们首先到道容禅师祖师塔去瞻礼。

【同期】

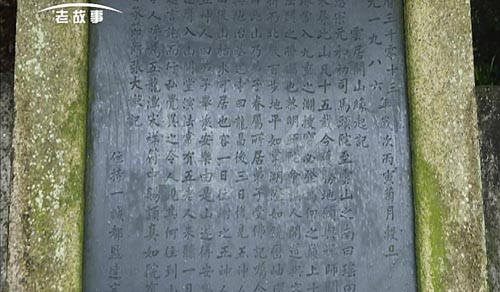

和尚:这就是当时道容禅师开山的碑记。这是道容禅师塔,这上面有道容禅师,这个塔一千二百多年的历史了,是国家重点文物。

【解说】唐僖宗中和三年,曹洞宗第二世祖道膺禅师应邀来云居山,集曹洞教义之大成,传灯阐教,弘扬法旨。曹洞宗是由于良价禅师在洞山创宗,其弟子本寂禅师在曹山传禅,故后世称为曹洞宗。然而,曹山这一法系在后世的流传中断绝了,后来只靠洞山法系道膺禅师一脉流传至今。

【解说】历经千年的真如禅寺在抗日战争期间,也惨遭破坏。寺院由于战火变成了一片废墟。一九五三年,中国佛教协会名誉会长、当代禅宗泰斗虚云老和尚受邀来到云居山,看到这座经历千年的祖师道场破败不堪,感慨万分,遂发愿重兴。

【解说】虚云老和尚,一生坐阅五帝四朝,受尽九磨十难,历坐15个道场,重兴6大祖庭,以一身兼承禅门5宗,法嗣信徒达数百万众。这里的真如禅寺就是虚云老和尚重兴的其中一个祖庭,也是他重兴的最后一个祖庭。

【同期】

纯闻大和尚:近代禅宗泰斗虚云老和尚,114岁的高龄,步行走上云居山,开丛林,里规矩,重塑一日不做一日不食,农禅并重,冬参夏学之宗风,使之我们禅宗的法脉,不吝断绝,传承了临济,曹洞,沩仰,法眼,云门,五宗的法脉

【解说】寺内僧众在虚云老和尚的主持下,分为农林与建筑两队。农林队负责开垦荒地,造田种稻,植树造林,砍竹伐木,加工产品。建筑队从事烧砖打瓦,垒起殿堂事宜。虚云老和尚的重兴,奠定了真如禅寺今天的样貌和格局的基础。

【同期】

和尚:虚云老和尚建道场,他是一百多年自己的一个经验,一辈子在参观很多地方,全国的名山大川,乃至印度尼泊尔泰国缅甸老挝柬埔寨,走遍了。对禅修,整个寺院的丛林制度,禅林制度,非常的熟悉。所以他以实用建筑风格,简洁的设计风格,而来让大家更好的修行。

【解说】真如禅寺建筑的布局最大的两个特点是简洁与实用,整个寺院,都有连廊全部连起来,从天王宝殿到课堂,再到大雄宝殿,到禅堂,乃至寺院各处都有连廊相连。特别是在南方,雨水多,任何时候都不会淋雨,为生活在这里的僧人们提供了很大的方便。

【解说】除了建筑风格简洁实用外,僧团建设和丛林制度的完善也是其成为三大样板丛林的重要原因之一。

【同期】

纯闻大和尚:虚云老和尚传承的农禅并重,冬参夏学,整个的四大寮口,八大执寺,四大班首的传承,所以云居山的制度的健全,一直没有中断。每天三点半起床,诵经,到晚上九点半才能休息,冬季49天,四点半起床,打坐到晚上十二点才能休息,

【解说】真如禅寺禅修严格,僧众威仪整齐严肃,僧修如法如律,坚持每日早晚功课,用餐过堂;坐香,出坡,每月初一、十五布萨诵戒,以求禅戒并进。

【解说】农禅文化是中国佛教禅宗文化的重要组成部分,它既是中国佛教禅宗寺院生存和发展的经济基础,也是禅宗僧侣所必修的一个“觉悟”法门。禅宗僧侣融禅于农中,践行以农悟道的生活习惯和修行方式。 “一日不作一日不食”是农禅的最大特点。同时,具有一定规模的禅宗寺院的农业生产也对中国禅宗文化的发展产生了重要影响,并形成了“农禅并重”文化传统。

【解说】冬参夏学是指每年的夏季,僧众集中起来学习;这个时候,也是各种动植物活动最频繁的时候,佛陀慈悲,怕弟子们外出误伤它们,造成不必要的杀生因果,故制定这个时期,结夏安居。而冬天气候恶劣,最是用功办道的好时候,出家人集中在禅房内,既能抵御寒冷,又能安心参禅,安心悟道。

【同期】

和尚:古人说行亦禅,坐亦禅,以默动静体安然。坐禅让我们每一个人心能够安住,静下来,静下来以后,智慧能量,思维能量,才能增强,做好一切的事物。若是在工作生活的当下,坐禅在晋中,我们平常劳作,搬柴云水,一切动中是在动中用工,在静中安度身心。所以动中和静中,达到如一。

【解说】尽管虚云老和尚重兴了寺院,但他一直坚持苦行长达百余年,最终圆寂于茅棚之中。为了纪念虚云老和尚重建真如禅寺的功德,真如禅寺又兴建了“虚云纪念堂”。

【同期】

和尚:这是1990年新建了虚云纪念堂,91年正式起用虚云纪念堂。

李均忠:就是这个茅棚,就是这个位置吧?

和尚:当年虚云老和尚云居茅棚,就是在这个位置, 1990年在虚云老和尚茅棚的原址,建了虚云纪念堂。

【解说】纪念堂座落在虚云生前居室“云居茅蓬”遗址上,占地面积200多平方米,外墙全用花岗石砌成,古朴庄重。

【解说】这次云居山之行,不但让李均忠了解了许多历史文化,也让他感慨万千。从纯闻大和尚处他了解到,道膺的徒弟新罗云住开创了韩国曹洞宗须弥山派。日本僧侣道元在南宋时,到中国求法,将曹洞宗引入日本,日本佛教界将真如禅寺尊为曹洞宗祖庭之一。

【同期】

李均忠:拍了云居山二十多年了,还有加上我平时跟这些师傅们交往学习啊,上我更深层次的了解了云居山的历史,更重要的是,我知道了虚云老和尚,他的担当,在禅宗的一种担当,一种传承。以及他在国际上的影响力。我每次拍照,我自己心灵得到一份宁静

导视2:

【解说】收获季节,让他想起童年趣事。【解说】《故乡》栏目继续为您呈现《云居情怀》。

【解说】云居山气候温暖,雨量充沛,因此非常适合桔子类水果的生长。眼下生长在云居山脚下的桔子,个个金黄金黄的,它们在向生活在这里的人们展示着一种丰收的喜悦。而这一幅幅美好的采摘画面怎能少了李均忠这个摄影爱好者的身影。

【同期】

李均忠:今天在这边橘园里面拍照,心情特别高兴,看到这个金灿灿的橘子,让我想到我小时候的事情;们当时家里没有这么大面积的种这个橘子,以我们,特别是我妈妈,每次到市面里头,他都会带点橘子;兄弟姊妹多,大家都吃一点点。当时味道好极了。

【解说】妈妈信奉佛教,为人正直,每次去寺庙里祈福纳祥,都会带些桔子去。在南方很多地方,“桔”与“吉”同音,桔为吉,寓意吉祥。桔子既是当地所产,又含吉祥之意。所以带桔子作为供果,是妈妈每次去寺庙的首先。

【同期】

李均忠:从小呢受妈妈的影响,所以我们家里几个兄弟姊妹啊都很善良,我每次到寺庙里,我都会去做点慈善的事儿,比如说给他砍点柴火,送点米上去,送点油上去,或者做点那个,扫扫地也可以。

【解说】庙里的师父们,每次看到小朋友的到来也很高兴,就会拿些桔子来给小朋友吃。现在想想那个味道,那些儿时的欢乐时光,都让李均忠历历在目。

【同期】

李均忠回家看母亲

李均忠:妈妈我回来了,这是云居山的供果给你的。

【解说】母亲一直生活在乡下,对城里的生活不习惯。李均忠也曾想把母亲接到城里去住,但妈妈总也不肯去。妈妈习惯了这里的安静和这里的生活方式。每天早上都会去打理自己种植的一片菜地。而李均忠拿着自己手中的相机一直在记录着妈妈的一举一动,因为他要把妈妈的身影,永远定格在自己手中的画面上。

【同期】

李均忠:每次回家呢,照相机我是必须带的,主要是来拍我妈妈。说实在的,快八十岁了,我是每次都是用心去拍她,八十多的老人了,你能拍多少年,谁都说不清楚,是不是?

【解说】

每次回来,除了拍摄妈妈的身影外,李均忠还要帮妈妈做些家务,和妈妈聊聊家常。妈妈是个正直的人,虽然没有上过多少学,但是许多做人的道理还是给李均忠讲得非常明白透彻。

【解说】云居山的历史和做人的道理,就这样在母子之间的交流中传承开来。李均忠要用自己手中的相机把这一切记录下来,他觉得自己有责任,把故乡的文脉延续下去,直到永远。