同期:

朝群:我小时候就非常喜欢毛笔字,过春节我的两个老师,/他们每年都写春联,我跟着看,越看越上瘾,我也想要练,但是那个时候条件也不行,家里很穷,就在报纸上瞎画。

标题:素笔一支写故乡

解说:张朝群,笔名一夫。1955年出生在河北省巨鹿县,中国社会书画院艺术委员会委员,北京海悦书画院副院长,现为中华当代书画家协会理事,著名书法家。

巨鹿县历史悠久,是秦始皇当年册封的36郡之一。同时, 巨鹿还是历代兵家必争之地,著名的“巨鹿之战”即发生于此。这里人杰地灵,唐朝名相魏徵不但出生在这里,也为这里的历史书写下了光辉灿烂的篇章。(县城空镜,雕塑,魏徵像)

解说:2017年3月6日,万物开始复苏的春天,张朝群和老伴再一次回到自己的故乡巨鹿县巨鹿镇东张庄村,来祭拜自己的父母。

纪实:

张朝群:父母亲,今天来给父母亲扫扫墓。“爹娘,今天你儿子和儿媳妇来看您来了。给您烧一点纸啊。给您拿一些衣服,拿一些钱纸啊,爹娘,这是你最爱吃的点心。

焦丹:点心,你收着啊。

焦丹:爹娘,明年,我们再来看您。

张朝群:明年,我们再过来。

解说:张朝群静静的站在父母的坟前,往事历历在目,心绪起伏,久久不愿离去。(音乐起)

同期:

张朝群:我父母亲/他们说过这个,就是说,不管走到什么地儿,你要知道你姓张,你不要忘记了张家村,这个村是河北省巨鹿县张家村,你不要把姓张的这个村忘了,你不能够丢张家的人。(画面过度到宗祠)

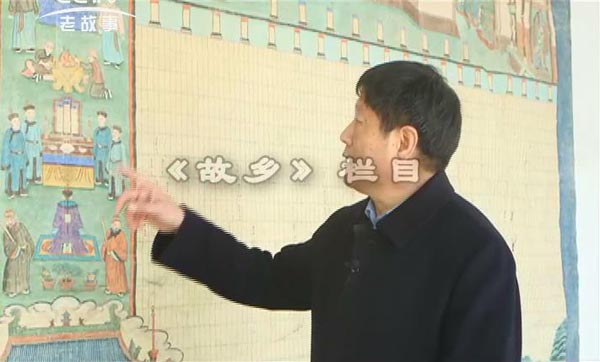

解说:宗祠又称宗庙,是用来供奉祖先和祭祀的场所。宗庙制度产生于周代,在中国传统文化里,宗祠文化是不可忽视的姓氏宗族文化。

同期:

张朝群:这儿是我们的张氏宗祠,这儿是我们张氏的家谱。张氏的家谱,是每年从大年初一到初六,每年在这里挂几天,所以我们张氏的人,我们这个村姓张的,只要在吃饭之前拿着贡品,先来给先人们上贡,上完贡之后,祭拜完了之后,再回去吃饭,这是传承下来的,我们这个宗谱它是明朝到现在,也有几百年了,一共是从张能,那是我们的始祖,到现在这是他繁衍的人,都是他的后代。

解说:家谱记录者家族的辉煌和变迁,是家族传承的重要佐证。家谱是张朝群看到的第一件书法艺术作品,也是他学习书法艺术的启蒙。看到家谱上一些熟悉的名字和笔迹,一下子把张朝群拉回到了年幼时代。

同期:张朝群:有个7、8岁,我刚上小学,/因为我当时非常的欣赏人家写的小楷,因为人家写的小楷写得好漂亮,我经常看,经常看,特别的感兴趣。我特别爱看这个张。但是人家一个字写好了,底下的字肯定都差不多,都错不了,但是因为张字,因为姓张,他肯定最注重这个张字,所以说我觉得非常好,我就能看。

解说:对书法感兴趣的张朝群,不放过任何一个学习的机会。在那个物质匮乏的年代,对联是没有印刷品的,每年春节的时候,学校的老师都会给周围的邻居写对联,而张朝群都会跑过去仔细的观看。

纪实:

男:我把韩老师请来了。认识一下。老搭档。

老师:就跟平常一样。

男:我的两位老师,语文老师、数学老师,我的书法的启蒙老师也是他们。就是说原来在那个办公室写春联,我小的时候就看你们两位写春联,所以我也是得益于你们两位启蒙老师。

解说:多年已经过去,当年那个看老师写对联的小朋友,如今也已花甲之年了,面对多年不见的老师,张朝群的心中有太多的话要和两位老师说。

纪实:

老的学校早就没了,我给老师提了几幅字,看看。两位老师,这是我写的字我打开送你们两位,一人一幅,你们看看,学生有没有进步啊。这是张老师的。这是韩老师的。

解说:张朝群夫妇每次回来,周围的邻居知道后,都会过来和他们拉拉家常,聊聊工作。淳朴的人们还会专门为他们做上家乡的特色菜——大锅菜。

解说:大锅菜又名肉菜,本意是在大锅中熬制。 它是由西红柿,大白菜,海带,木耳,肉片,粉条等一块熬制而成,它不但美味,而且味道独特。在张朝群眼中,大锅菜现在不仅是食物这么简单,也是他对家乡,对父母的一种思念。

纪实:

张朝群:吃饭啊,吃饭吧。来。来,都坐上吧。坐,坐。

男:先举杯吧。

张朝群:咱们举杯啊,咱们来喝一喝。

张朝群:今天这一桌菜,是咱们一家子,就是咱们弟兄姊妹5个,就是吃这么一顿饭,本地的风俗就是大年三十的菜,初一饺子,这个菜具有特色,肉菜,这个是最好的一顿饭了。倒退40年,还吃不了。现在这些都随便吃,想要吃什么有什么,这就是社会进步了。

解说:幸福的一家人围在一起,吃着美味的大锅菜。看着今天的美好生活,让一家人想起了以前的事情,

张朝群:当时咱们爹、咱们娘在的时候,吃馍馍。

解说:面对一桌子的美味佳肴,想起父母亲在艰苦的岁月中抚养兄妹五人长大的时光,大姐一时情趣失控,泣不成声。

男:那都是以前的回忆。

张朝群大姐:一毛九1斤。那个时候是早了,2013年,就干一点点。干一点点,从来就没有地儿。

导视:

一本字帖和故乡有着怎样的交集;

几十年的执着与坚持,让他斩获国内外众多大奖;

刻章大师为和他互换作品,等待时近一年。

故乡栏目继续为您呈现《素笔一支写故乡》

解说:1974年,19岁的张朝群怀揣着自己的理想离开了家乡巨鹿,来到了北京。40多年来,北京不但给了他一个家而且也使他圆了自己小时候的书法梦,北京固然成了张朝群的第二故乡。

同期:

张朝群:练书法是我从小的一个爱好,但是我正经的练书法,还是从80年代,那个时候我参加工作之后,我在无意中看了一本杂志,就是北戴河的一个疗养院,我记得非常清楚,说一个对比,经过对比,一个就是练太极拳的一个练跑步的,一个练气功的,还有一个练书法的,经过对比呢,书法对身体、对养生特别好。

解说:练书法又能养生,这让从小就酷爱书法的张朝群一下子来了兴趣,这时他想起朋友送他的一本欧阳询书写的《九成宫醴泉铭》字帖,在没有老师的指导下,他刻苦临帖,专攻欧体。从此就开始了自己的书法人生。(临摹字帖)

同期:

我的书法,学的是唐朝欧阳询的字体,欧阳询的代表作就是九成宫,九成宫这一篇文章,我们县巨鹿县,唐朝的名相魏徵奉召写的一篇文章。

解说:魏徵:钜鹿郡人,唐朝政治家、思想家、文学家和史学家,因直言进谏,辅佐唐太宗共同创建“贞观之治”的大业,被后人称为“一代名相”。《九成宫醴泉铭》是唐代的魏徵撰文,欧阳询书写的。笔法刚劲婉润,历来为学书法者所推崇和青睐。虽是一本普通的字帖,但在张朝群以后的人生中起了重要的作用。

同期:

所以说我越练越有兴趣,越练越起劲,一直练到现在,每天我最少坚持4个小时以上,到现在我还在临,所以这个九成宫,古人的碑帖,越练越想练,越练越觉得深不可测。

解说:几十年不改初衷,更不坠青云之志。有道是:只要功夫深,铁棒磨成针。20世纪90年代以来,他的作品多次在国内外大赛上获奖。

解说:张朝群深知,自己要想取得更大的成就,必须要在书法艺术上有自己的风格和特点。近年来,他反复研究欧字兼收钟繇、王羲之、王宠的书法特点融入欧体,形成了自己独特的楷书风格。正如前书协副主席刘炳森所说:“超群楷书极具欧字风格,法度严谨,又有钟字褚字韵味”,既清雅秀丽,又温柔敦厚。

同期:

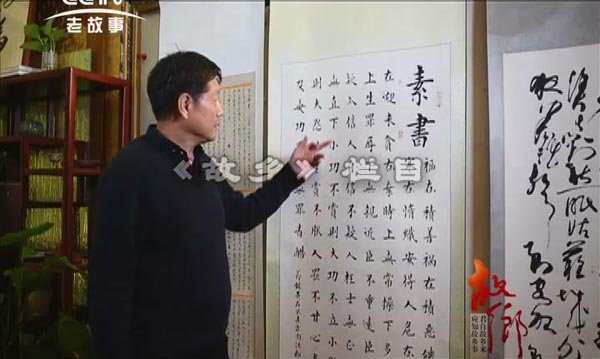

张朝群:这一篇楷书,实际上它不是欧体楷书,它是近年来,我在端楷的基础上,融进去一些行书和小凯的笔法,比如说这个不字、口字,和这两点这都是行书的写法。纳笔呢,是明朝的王璁或者是地书带一点隶感,写得更含蓄一些。所以这就是我现在的基本的行楷的特点。

同期:前年呢,有一个全国长城杯大赛,我没有用欧字体去参加比赛,我用的是我这个行楷的风格去参加比赛,并且呢,还获得了一金奖。说明艺术圈还是挺认可的。

解说:张朝群章草古朴典雅、横向开张、点捺如隶、波跌多变,行草雄浑豪放、气韵生动、跌宕多姿、疏密相间,用笔中侧并用、方圆兼备,用墨润燥相杂,浓淡相参,深得古人精髓。

解说:张朝群的书法作品还有一大特色,是在内容上秉持中国传统文化的内涵。其书法作品的内容大多出于《素书》《论语》等经典。

同期:

张朝群:我写的是汉朝张涟的老师黄石公赠送给张良的一段话。第一句话:德足以以怀远,也就是说古今中外的人必须要有德,以德治国,以德服人才行。“信足以一异”,也就是说,不管是对谁,都必须要讲信用,不讲信用,别人不会服你。“义足以得众”,要想得到众人的支持,你得讲道理,得要有义气,讲道理才行。“才足以鉴古”,要想知道古今中外,得要学习、得有才,才行。“明足以照下”要想让众人扶你,你必须得要有才,有智慧,聪明睿智才行的。具备这几条,古人谓“俊。”

纪实:我天天用的这个章,有一段传奇的故事,它是在北海公园所得的。

解说:北海公园属于中国古代皇家园林。是中国现存最古老、最完整、最具综合性和代表性的皇家园林之一,1925年开放为公园。在这公园里,每天早上都会有一些书法爱好者用地笔在这里写字,共同交流书写的感受。

同期:

张朝群:不是96年还是97年,记的清楚了,这边写隶书的人很多,有一个刻章大师叫龙红军,那个时候他刻一个字就2000块钱,1个字就2000块钱,他给好多国家的章都刻过,都刻过,当时他特别喜欢我的楷书。他说:小张。那个时候他叫我小张,他说:你给我写一篇楷书,我给你刻一章。当时我不信啊,我当时以为他在开玩笑的,我就没有给他写。

同期:面对刻章大师前来换字,张朝群并没有在意,以为是别人在和他开玩笑,直到过了将近一年的时间,一位老朋友的到来。给他说了实情。

同期:

张朝群:他问我,龙老师的章刻了没有啊?我说人家是大腕啊,能给我刻吗?不可能啊。“人家早给你刻完了,就等着你的字啊。好像,你还没有给人家写啊。”我听着宠辱不惊的,第二天我就给他写完了,写完了我就把字给他了。他说“小张,你的字够等的啊,我这章刻完了一年了,你也不给我字。”后来我说“谢谢龙老,我真不知道你给我刻了字。”就是这么一个故事。

导视:

每周一封书信,赢得幸福家庭。

吃上一碗炒肝,回味一下老北京一直没变的味道。

练习书法几十年,平生第一次专为妻子书写作品。

故乡栏目继续为您呈现《素笔一支写故乡》

解说:每天一大早,张朝群都会练习书法,几十年如一日,从不间断。老伴焦丹也会一如既往的在旁边辅助他整理笔墨纸砚,并且静静的看他写字。张朝群在书法艺术上取得了今天的成就,其背后离不开老伴的大力支持。

同期:

焦丹:他写字的时候,如果需要我帮助,需要我给他打一点下手,我都是全力以赴的,有的时候他需要教学生嘛,教学生不能够说亲自给学生讲课,就要录制一些东西,我就用手机,他在写的时候,我就给录下来,完了以后再发给他,他就在发给学生。(作品拍照)

同期:

张朝群:家里面的这些事我全部都不管,都是人家的,吃喝拉撒这些事,包括水和没水电,这些事我全不懂,都是他的事。所以老伴对我的支持特别大。/我非常的感激我的老伴。

解说:今天说起二人的爱情故事,与张朝群写的一手好字也有分不开的联系。年轻的时候,二人是经人介绍认识的,那个时候正好是张朝群在部队当兵的日子,那个年代两人联系的方式主要靠书信。

同期:

焦丹:准是一礼拜一封信。信中他介绍他自己的经历,他这个人怎么样?那他的字是相当漂亮,我是比不了的,他的字写得很好。我一看这个书信,就知道这个人是有一定的文化水平的。我一看他这个字,这个人也错不了。

张朝群:结婚了之后,有了孩子,才感觉北京好多地儿需要转,那个时候孩子也小,没这功夫,要上班,后来孩子一大,尤其是孩子一大之后,我们两个人就方便了,所以就经常的出去遛遛转转。吃吃小吃,逛逛北京的小胡同。

解说:北京胡同是久远历史的产物,它不仅仅是城市的脉络,它更是北京普通老百姓生活的场所,北京历史文化发展演化的重要舞台。它见证了历史的变迁,时代的风貌,并蕴含着浓郁的文化气息。

同期:原来的胡同也是破破烂烂,颜色也不一致,有红砖的,有灰砖的都不一样,你看现在颜色都统一了,全部都是灰墙,它都不一样。这还包括北京市的变迁,还包括胡同,原来没有。

解说:对于一些喜爱胡同文化的人们来说,可以在胡同里走走逛逛,感受一下老北京的生活气息。在钟鼓楼旁,什刹海边的胡同中到处充满着商业气息。各种商铺,小吃,北京特色产品,以供游客的不同需求。

解说:炒肝是北京地区的一道特色小吃。具有汤汁油亮酱红,肝香肠肥,味浓不腻,稀而不澥的特色。再配上灌肠,小包子一块,味道极具特色,在京味小吃中,独树一帜。

同期:

张朝群:北京炒肝呢,我来这里吃了40年了,最早的时候,我刚来北京的时候,才20多岁。20多岁,那个时候我还炒肝吃不惯呢。你说咱们俩吃炒肝啊?40年了,相当年轻。

焦丹:老北京的味道是永远不会变的。第一次咱们来吃炒肝,好像是八几年,那个时候得是88年左右了吧。

张朝群:20多岁的时候,咱们就在这儿吃过,炒肝,是北京的小吃。吃着,越吃越好吃。炒肝我吃得惯,就是豆汁不行,豆汁吃不惯。

焦丹:可是豆汁是健脾养胃的一种食品。

张朝群:他的味道吃不惯。

焦丹:味道,那个就有点是老北京的味道。

焦丹:驴肉火烧、锅边我都吃不惯。可是我还是喜欢吃那些老北京的什么豆汁啊,什么那个胶圈啊,还有卤煮啊,还有炸糕。

张朝群:包子来一个。驴肉包子,这个包子很有特色。

张朝群:这里的包子正宗。

焦丹:那你多吃点?

张朝群:嗯?

焦丹:那你多吃点。

解说:张朝群和妻子自结婚以来,一直过着平淡的生活,今天他突发奇想的要专门为妻子写上一幅字,打算给妻子一个惊喜。

纪实:写字

张朝群:老婆老婆你看,这一辈子,我都是给别人写字,从来没有给你写过一个字,今天我给你写了4个字,你看看怎么样?

焦丹:这4个字挺大气。

张朝群:大气吧?

焦丹:嗯,大气。

张朝群:相濡以沫,这4个字我感觉还可以。

焦丹:不错,我喜欢。

焦丹:高兴,高兴,这么多年了他都没有给我写过字,这是第一次,谢谢老伴。

张朝群:不用客气。

焦丹:谢谢。好好好,我收了,给我吧。拿走了啊。拿我的卧室了。

张朝群:这一辈子还真没有给她写过。

焦丹:他不给我写的。

张朝群:这一辈子写字,我从来都是送别人,送家里人很少。

MV:一爱到底(谭晶)

爱是天意天意把我交给了你

一年一年斗转星移

只想一爱到底

爱是天意天意

把我交给了你

不求一生惊天动地

只想一爱到底

爱是天意爱是天意

把我交给了你

一年一年斗转星移

只想一爱到底