开篇:

白梓霖吟唱王维《终南山》诗篇

太乙近天都,连山接海隅。白云回望合,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑殊。欲投人处宿,隔水问樵夫。

【解说】白梓霖, 2009年和爱人搬上终南山居住,潜心研究中国传统文化。对于白梓霖来说,选择把家安在远离城市的山上,一家人并没有太大落差,在他看来终南山是他很早就想回来的“家”。

出字幕:家在终南山

【解说】终南山山势巍峨,千峰碧屏,深谷幽雅,素有“天下第一福地”的美誉,因其悠久的历史,玄奇的神话传说,历朝历代都有众多隐士隐居于此。

白梓霖:在我小的时候,我们家在山底下,经常远望终南山感觉深邃泉涌,里面莫不可测,所以那个时候对终南山充满了神秘感,过了三十岁以后,我就经常思考人生的一些价值问题,人生使命问题,所以更加侧重于精神生活的探寻,那个时候就经常进山里,进山里来就感觉内心特别的充实、宁静、向往,不像在城里浮躁,那样的躁动,所以我就在五年之前下定决心进到山里面来常住。

【解说】

白梓霖把家安在西万公路旁,相传这条公路就是古人开拓可直通西安城中心的子午大道,同时也是西安城内通往终南山的重要路径。公路虽然可以直通西安城内,但城市生活的便捷性并没有延续到这里,一家人的饮食就全靠着自己操办。

纪实段落(白梓霖摘菜、洗菜)

【解说】

房后的一小片菜地是白梓霖上山后开辟的,种的都是最简单的青菜。他也会定期从西安城内带一些蔬菜回来。一家人吃的全部是素食,在白梓霖看来以素养心更符合住山修行人的状态。

纪实段落(白梓霖带两个孩子去担水)

白梓霖:刚上山那会儿,现在想起来好像挺艰苦,因为那个时候这里面荒草遍地,各种虫子乱飞,什么东西都有,到了冬天没有水吃,水都冻住了,只能到泉眼里面担水,一直到现在也是挑水吃,菜都是要提前预备好,一个月才能买一次菜,然后带上来,有一次下去的时候,下山的时候没有雪,上山的时候就下雪了,我开着车就滑到沟里去,也比较惊险,但是现在想起来,因为出于对生活的热爱,对住山这件事充满了激情,我觉得我找到了人生归宿,找到了心灵的家园,所以什么苦、累浑然不觉,我觉得这是人生最有意义的一件事情。

纪实段落(白梓霖和爱人候洁做饭)

【解说】对于城市里的人们来说,烧柴做饭是很久远的事情了。而在这里,炒菜则需要白梓霖和爱人候洁的“合作”才能完成。

候洁:我们认识是在一次传统文化的活动上,大家就比较喜欢聊一些关于自然环境方面的,大家都比较感兴趣,我们就一起进山,一起玩儿,就感觉这种生活挺好,刚开始进山,觉得用山泉泡茶,跟城里的感觉不一样,比较新鲜,还有大自然的绿色空气都非常好,后来也希望自己的孩子能够换一种环境,希望他能感受自然,慢慢的在山里开始找地方,我觉得这种生活方式也是自己所向往的,就找到了地方,和他一起住山了。

纪实段落(一家人吃饭、孩子们洗碗)

【解说】

这几天朋友的孩子来山里参加终南山传统夏令营,吃饭时白梓霖特意招呼朋友的孩子一起吃。

白梓霖的两个孩子天天和欣欣虽还年幼,但从小在爸爸身边就已懂得珍惜粮食的道理。

饭后洗碗是孩子们长期养成的习惯,白梓霖也希望孩子们从生活小事做起,养成自立精神。

纪实段落(孩子们玩泥巴)

【解说】对于生活在这里的孩子,没有电脑、没有手机、也缺少通过网络理解花花世界的角度,与城市孩子丰富生活相比,这里孩子生活中少了一分暄闹,多了一分恬静,他们默默用手里的泥土,表达孩童心里的“简单”。

【再现段落】白梓霖吟唱,妻子候洁抚古琴。

【解说】山上的生活平凡而质朴,这种简单的生活是白梓霖和妻子上山之初就喜欢的。五年前,刚搬到山上住,白梓霖喜欢吟唱古诗词,妻子则在一边旁用古琴伴奏,诵唱和琴音吸引了不少邻居家的小朋友前来观看。

【再现段落】白梓霖吟唱过程中与前来观看的孩童交流。

【解说】渐渐地,周围的邻居和朋友们知道白梓霖研习传统文化,他们把自己的孩子送到白梓霖这里,希望学习一些传统文化知识。每到了夏季,白梓霖也通过终南山传统文化夏令营,教授一些传统文化课程。

【纪实段落】白梓霖进入书院,学生打招呼。

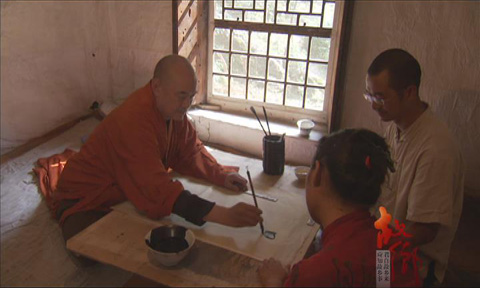

纪实段落 白梓霖教授书法、吟诵、射箭

【解说】 通过传授书法、吟诵、射箭这些中国传统的文化,白梓霖希望孩子们能从中明白做人的道理,将来可以勇敢面对生活中的困难。

白梓霖:自打进山以后,我就带着我自己的孩子一起来学习儒家的、道家、佛家的精神,学医学武习字,这种对我们精神的提升都是非常高的,每到夏季我们还借助与传统文化相联系的平台,与我们朋友的孩子,热爱传统文化的朋友一起学习,借助这个,把传统文化推广,希望让更多的孩子受益,但在跟孩子的相处过程中,对我的灵魂和精神是一个升华和净化,不是我在教育他们,实际是他们在影响我,这些孩子非常的可爱,非常的纯善、纯美,我跟他们在一起,感觉内心非常的充实,精神得到了提升,同时人生价值也得到了体现。

候洁:随着我们住山时间的推移,认同我们这种生活方式的人越来越多,喜欢这种传统文化的孩子也多起来了,他们有时间到山上来跟我们一起学习,我们自己就希望在这个环境中,在终南山里给孩子们种下一颗善的种子。

导视:

【解说】现在人为什么选择隐居深山?

【纪实段落】张老师:修行人并不在意深山或者是城市,修行就是修心。

【解说】简陋的茅棚蕴含着怎样的文化?

【纪实段落】中言法师:世间流传所有的文化道德,都起源于静处修养出来的。

《故乡》栏目继续为您呈现《家在终南山》

【解说】在古代,终南山是士大夫和知识分子进退朝野的退守之地。相传唐朝卢藏用中了进士,便隐居在离长安很近的终南山,不久他的声名传到了皇帝的耳朵里,于是就被召去做了官,时人称之为“随驾隐士”。有一天,同样在终南山隐居的司马承祯也被召见。他办完事正要回山,卢藏用指着终南山对他说:“此山颇有妙用。”承祯心直口快,于是讥讽他道:“依我看,这确是做官的捷径。”这就是成语 “终南捷径”的来源。

现今,终南山是全国乃至全世界为数不多、还存在住山隐修者的地方。上山五年来,白梓霖结交了许多隐居此地的朋友,如果不是朋友关系,去探访这些隐者,往往会有“寻隐者不遇的”经历。

【纪实段落】

白梓霖:去看看张老师,好长时间没来了。

女:张老师到这儿也有快三年了吧。原来这是一片荒地。

白梓霖:不容易这弄起来,只要修行人在这里能住的安稳,他心血也算没白费。

女:张老师到这儿都三年多了。

白梓霖:一片荒地,把这儿盖几间房,修行人和张老师他们在这儿住,还住的挺安稳的。

女:张老师在这儿也能住得住,很难得。

白梓霖:给山里人帮助也很大,山里人小病在灾的都找张老师来看病,最近又采草药。

女:一会儿我们还能看看。让张老师带我们认认药。

【纪实段落】

白梓霖:我觉得现在住茅棚成一个风气,真正住茅棚越来越隐,住到大山深处去了,找都不好找。

女:就像咱这个地方也都蛮深的,但是路修到了。

张老师:修行人并不在意深山或者是城市,现在有好多真正的大修行人都是在城市里修行,关键心能不能放下,如果你住到深山里头,你心还是一乱麻什么也做不成,修行就是修心。

白梓霖:茅棚也就是在于人的心里,能让人安心的地方,能让人安心,哪怕在闹市里面,楼房里面也叫茅棚,不能让人安心,草搭的还是山洞里面,心如果不能安静,这个茅棚还不能叫茅棚。

张老师:茅棚就是修行人的代名词,其实走到哪儿都是茅棚,只要你心安了就是茅棚。

【解说】对于怀揣隐居修行心愿,初上终南山的人来说,在何处居住,是最难以解决的问题。古时来到这里的人,有的依靠树木搭建居处;有的则寻找洞穴遮风挡雨;还有的用茅草、树枝做顶,堆积碎石、泥土为壁,制成简陋茅蓬,现代社会中这些“原始茅蓬”已很难见到了。中医张老师的房子是白梓霖当初上山时修建的,后几经修葺完善,赠与张老师居住。

【纪实段落】

白梓霖:这种房子住着比较舒服,比混凝土房子住着舒服多了,但实际像这个房子,不是真正意义上的茅棚,因为它是按照传统民居的方式来做的,它虽然也能住,修行,但是真正修行人住的地方得到终南山这边来,在山的深处还有好几处,那是真正在山的石缝里,石崖间,有的是在老树底下搭一个棚子,因陋就简的,只要能遮风避雨就行,虽然简单,但是那些住山的人,修行者他的内心是非常丰富的,他已经不再看中外在的舒适、安逸、快乐,他最注重的是内心的祥和、安宁、自在、淡薄,他们的精神世界是非常非常丰富的。

女:啥时候咱们一块去看看。

白梓霖:好嘛,就在山的深处,我们有机会到那里去拜访拜访这些住山的高人,那才是真正值得我们学习的。

【解说】古人言:山中无比丘、朝中无宰相,说的是修行人开发了智慧,奉献于国家的事迹。当前“终南茅蓬”已然成为全国,甚至全世界修行人向往的清悠之地。茅篷中的静修,增加了终南山的人文气息,也渲染了终南山的神秘底蕴。

【纪实段落】白梓霖和妻子行走山间

白梓霖:这遍地都是药,终南无闲草,遍地都是药,这还有黄精。

女:这个是咱们吃的银桃的花。

白梓霖:还有柴胡。

【纪实段落】白梓霖和妻子问路

白梓霖:累了吧。

女:走这么长时间了,还有多远?

白梓霖:我印象中应该快到了,因为好几年都没来过了,今天这个天还算比较凉快一点。

女:有点累了。

白梓霖:拾柴去了。

男:离这不远,就在这前面。

白梓霖:现在那儿有人住着吗?

男:有师父在上面住。

白梓霖:我们上去看看。

纪实段落

女:你看前面那房子,是不是咱们要去的地方?

白梓霖:那应该就是茅棚,好多年没来了,终于看到了。你看师父们住的辛苦不辛苦,吃的用的全都要靠肩背,人扛的。

【纪实段落】中言法师带恒通师傅(李总)打盘龙掌

【解说】中言法师,吉林省公主岭人士,1984年入长春般若法堂,依澍公长老剃度出家,赐名“诚实”号“中然”(后因学天台依圆教而说中道之理,故更名为“中言”)。2008年正月因缘所感领众入终南山,建设成龙吟茅棚、紫竹清玄茅棚,竹林精舍,圆相金星精舍、及观音山茅棚等多处茅棚群。

【解说】和白梓霖夫妇一样,眼前这位沈阳香水海文化传播交流有限公司的董事长,也慕名前来拜访中言法师。

【纪实段落】中言法师教李总打拳细节

【纪实段落】白梓霖和爱人与中言法师见面入茅蓬内。

【纪实段落】论茶

师父:因为你们是客人,礼貌上以茶待客。

白梓霖:刚好,我们从终南山颠海拔2900多米的秦岭顶采的药王茶,您老人家喝一点。

师父:主人应该先献茶,喝客人的茶。

候洁:请师父先品一下。

师父:茶其实也是茶道,现在世间到处是开茶馆的,都研究茶道,茶道的根本来路,我也见很多人说茶道,但他们表演的,把茶道都表演成以茶会友,我们在以茶会友的基础上还有更深层的意思,其实茶道这个词,这个词是来源于佛教的云门宗,不知道您听没听过,茶道来源于云门,云门是佛教的一个佛派。

【纪实段落】中言法师、恒通、白梓霖、妻子候洁四人龙吟茅蓬中品茶谈话

白梓霖:终南山的茅棚也是自古传下来的,生生不息。

师父:住茅棚本身有一个既深远的意义,又有现实的一个生活气息,你那也是茅棚,我这儿也是茅棚,虽然我们没有见面,但是我能揣摩出来你们住茅棚的思想,和你们要住茅棚的意愿,你们要做的事,在住的过程中,肯定有一个思想身心变化过程。

【纪实段落】恒通问中言法师问题(茅棚文化核心)

恒通:师父刚才提到隐士的问题,从文化这个角度来看,佛法终南在东晋以后,但是从儒士道这个角度,都有进山修行的,从文化角度看,这有什么不同吗?

师父:修行和文化是直接的关系,而不是间接的,因为修行就是静心修身,静心叫静静的,文雅的,不静不动叫文,文心放开了,生出一种慈心,慈心是一种磁性。文化与茅棚的关系,就是因为修行人住在一个清静处,清贫静处,在这个过程中,用静叫文,用武力来养道,所以文化不是从西来,也不是从东来,是从人心里来的文化。

【解说】

中言法师解释真正的茅蓬,对于修行人来说,是潜心苦修的场所,是增益戒、定、慧的安身办道处。通过独居一处,摒闭外缘,灰心泯志,做到一心进道。

而现代人通过在茅蓬中居住,可以体验、效仿修行人清净的修行方式。在居住茅棚的过程中,能使人们在工作疲倦的时候,体会到清净、平和的幸福。通过清静内心,整顿身心的疲惫,治愈心灵创伤,使现代人更好的面对生活,更好的服务于社会。同时,茅蓬中的艰苦修行,培养的是独立生存的能力,也锻炼了现代人吃苦耐劳的意志。

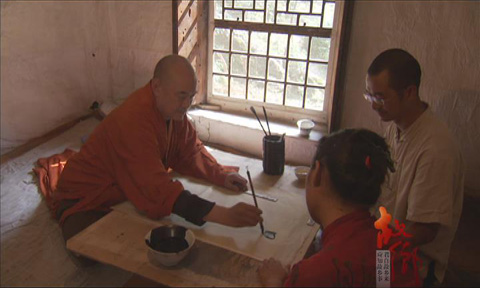

【纪实段落】中言法师演示书法

女:师父,我看您这个字,您一直在练,应该写很多年了,蛮有趣的,您能不能跟我们讲讲。

师父:你夸奖了,其实我没学过书法,没写过字,是因为有缘的人想让我写字,我就随便用笔写几个字,写的不好,但是人们愿意要,我这是随意写的,书法里面有一个根本的原则,它要有功夫,在这笔里面隐藏。

白梓霖:这个功夫从哪里来?

师父:书法不单是艺术,在古代书法就是书法,后来形成书法艺术了,为了好看的原因,就把字美化成叫书画,所以写字是字的意思,二才是字的美术,主要它体现在字的意思上,字本身不值钱,当我尊重你的时候,你写的不好,在我这儿你这个字也值钱了。

白梓霖:师父,您这回文《对秋月》很有禅机,从文学方面来说也是很有深度和高度的,有不情之请,想请师父,能不能给我写一幅做一个纪念。

师父:你要是不嫌弃,我就献丑了。

【纪实段落】白梓霖夫妇告别中言法师

白梓霖:师父,那我们就先走了。师父您留步。

师父:有时间来串门。

导视:

【解说】从少陵塬到终南山,白梓霖人生发生了怎样的变化?

【纪实段落】祭拜二哥 白梓霖画外音:二哥一夜之间就离开人世,让我感受到人生的无常。

【解说】白梓霖心中有着怎样的故乡情缘?

【纪实段落】白梓霖:我人生的故乡是在少陵塬下,但是我心灵的家园是在终南山上

《故乡》栏目继续为您呈现《家在终南山》。

【解说】到了冬季,常常会大雪封山,隔断了白梓霖与外界的联系。趁着夏天,山路好走,白梓霖开车回位于西安市东南少陵原上的家,看望奶奶。

纪实段落(白梓霖开车回西安南郊老家)

白梓霖:老奶奶从小带着我,今年有90多岁高龄了,我小时候奶奶对我非常疼爱,对我的人生影响很大。小时候带我到地里拾麦穗,做很多事情,对我的教育很大。

我小时候因为父母的工作忙,他们都在陕南工作,那个时候顾不上家庭,所以我和我哥小时候都是在老家,爷爷奶奶身边生长,我们那代人好像很多都是这样,所以对奶奶的感情非常深。

【纪实段落】白梓霖回西安南郊家。(与奶奶见面情景)

【解说】奶奶的耳朵已经听不太清,表达也已不连贯,但这丝毫不会影响祖孙二人的交流,简单的动作表达了最深厚的感情。

【解说】

白梓霖的父亲是名退休干部。

白梓霖父亲:这个新房子是2004年盖的,刚十年了,过去那个老房子是1966年,我刚上大学那年盖的,一直到2004年把这房子拆了,38年弹指一挥间把这个房子盖了,改革开放以后,经济条件好转,慢慢的农村生活也改善了,我们工作经济上也可以,慢慢就把房子盖了,这几年情况还可以,北刚(音)跟我们一块在杭州待着,回来以后,在老房子待过五年,他原来小的时候,他可能还有些记忆,这里有些环境,还有他儿时交的小朋友,经常回来,儿时的朋友还经常在一块玩儿,现在年龄大了,到外面去了,经常回到家乡看看,看看家乡的变化,家乡的变化也可以成为全国的变化,落一叶而知天下秋,小家庭变化也是全国变化了。

【解说】父亲不苟言笑,他愿意从身边小事去教育自己的孩子。现在白梓霖也愿意通过生活细节来教育自己的孩子。

白梓霖父亲:这就是咱村里三队的地方,小的时候,这儿有好多可以回忆的地方你五六岁的时候,当时有小朋友在咱家,我切个西瓜,我说你给小朋友一人拿一块去吃,结果拿着去送去,你一脚绊倒,摔着了,当时嗷嗷哭,我说你回来,再拿着给小朋友吃去。过去有一句话叫“送人玫瑰手留余香”,为什么手留余香,就是这,你给别人办的好事,你自己心里高兴,别老想自己,现在教育孙子也是这样,见着小朋友先拿西瓜给别人吃,这是小孩从小养成的好习惯,以后长大了,在社会上跟朋友好相处。

【解说】

白梓霖有两位哥哥,其中与大他三岁的二哥关系最为亲密。二人的少年时光就是在少陵原上追逐玩耍度过的。18年前的一个晚上,二哥突然辞世。突如其来的变故,让白梓霖十几年中,内心伤痛都无法愈合。在悲痛的同时,他开始思考人生的意义,多年后选择在终南山隐修,跟二哥的离世有很大的关系。

每次回家白梓霖都要到二哥的墓前去看看,轻轻拨开墓前野草的同时,也撩动起心中对二哥无限的追思,那是魂牵梦萦的思念。

【纪实段落】白梓霖去二哥墓地拜祭

【再现拍摄】白梓霖与二哥在草地间追逐玩耍

小孩:弟弟你看,这里有好多蒲公英,赶快吹,弟弟你知道吗,蒲公英的花子会飞到很多地方,到时会有好多好多蒲公英,我们就可以尽情的玩耍了。

小孩:那这些花子会不会飞到大山里去呢?

小孩:会,只要有够大的风,就能把花子飞到大山里去,那时我们就可以带着爸爸妈妈一起去大山里吹蒲公英玩了。

好啊。

【解说】兄弟就像一株蒲公英上相连的花子,被命运一阵疾风吹散。朝夕相处的记忆被白梓霖封存起来带到了终南山里,冥冥中,他觉得二哥也到了那里。

白梓霖:这里就是少陵塬,少陵塬下的樊川就是我人生的故乡,在这个故乡,我生活了五年,之后就到县上去上学了,在这里可以说体会到了人生的喜怒哀乐,也学到了人生很多的本领,包括爷爷奶奶教给我们的勤俭,教给我们勤劳,教给我们的宽容待人等等这些都是家训,对我的一生都受益非常大,在这里我们既有家人的团聚,还有亲人的离别,我的爷爷埋在了少林园上,我的二哥在18年前一夜之间就离开人世,埋在了少林园上,这个事情对我的触动非常大,所以让我感受到人生的无常,从小的时候就在思索人生的意义到底是什么,活着到底是为了什么,我这一辈子来这个世界上价值是什么,为什么在城里的事业放下不做了,我就始终认为那不是我所需要的,始终认为那不是我人生的定位和价值所在,我常常想起我小时候的一些思考,那时候空气很好,从这里远望终南山,就像陶渊明写的“采菊东篱下,悠然见南山”,那个时候交通很不发达,去一趟终南山很不容易,但是我始终有一种感觉,从小就有一种感觉,大山深处应该有我精神的归宿,有我心灵的家园。

【解说】从纯朴的少陵塬到幽远的终南山,串起了白梓霖的人生道路。白梓霖说自己有两个故乡,一个是幼时成长的少陵塬,一个是心灵归宿的终南山。这两个故乡一个是他的过去,一个是他的现在。