城市的空镜

同期:多红斌: 13世纪70年代中期的时候,马可波罗和他的父亲、叔父,沿着丝绸之路东行,来到了张掖,在这里待了一年多的时间,足见这个城市的魅力所在。

解说:张掖,位于中国甘肃省西北部,河西走廊中段。因汉武帝“张国臂掖,以通西域”的开放政策而得名,也就是从那时起,张掖便成为丝绸之路上一座重要的城镇。

出片名《张国臂掖》

解说:多红斌生于甘肃民勤。1979年被调到张掖工作。在此后与这座城市的交流过程中,多红斌的心境发生了微妙的变化。他与张掖之间竟产生了一种微妙的化学反应。

同期: 多红斌:从1979年算起到现在已经30多年的时间了,我在这边安家,孩子也是在这边出生的,所以说我把张掖自觉不自觉地确实当作了自己的第二故乡。我有时候就想,咱们吃着张掖的水,吃着张掖的粮,是张掖的文学艺术,张掖丰厚的历史积淀在滋润着我,启迪着我。所以我应该为这片土地奉献我的一点聪明才智,为这片土地要写一点东西,说一点东西。

解说:在工作之余,多红斌不仅撰写了《张掖风物传说》、《张掖地区名胜印谱》等书籍,还创作了《丝绸之路》、《天马之歌》等歌词,他的作品大多围绕着张掖和丝绸之路展开,多次获得国家级、省市级奖项。

解说:如今,多红斌已经到了花甲之年。在临退休之际,他抱怀初心,决定重走自己当年走过的路。于是,他的行程便从山丹军马场开始了。

同期:多红斌: 90年代以后,我到旅游局工作,为了开发旅游,到军马场的山山水水,查勘地形,搜集整理资料,来的次数非常多。我记得90年代初的时候,我还创作过一首歌曲,叫《天马之歌》,这首歌在丝绸之路上传唱的比较远,而且我对这首歌也比较喜欢,实际上在这首歌里头,也融进了我对于我的人生,对于社会的一些理解。包括霍去病以小小的年纪,他保家卫国,抒发的这种豪情壮志,同样让我敬佩。

解说:山丹军马场设置年代最早可以追溯到西汉武帝时候,在公元前2世纪时,河西走廊一带为匈奴所占据,公元前121年的时候,汉武帝派霍去病率兵两次出兵河西,赶走了河西的匈奴势力。为了强盛西汉王朝的国力、军力,汉武帝下令在焉支山一带设置了皇家马场。

解说:西汉军队的胜利后,在河西走廊上建立的酒泉,张掖,敦煌,武威四郡。至此通往西域、中亚的“丝绸之路”彻底开通了。

解说:走在辽阔的草原上,看着身边健硕的骏马,沧桑的历史与青春的岁月交织在一起,侵袭着多红斌的内心。

同期:多红斌(朗诵):一匹天马长啸古老的城去,昂首神州山河博大,遥看四大发明壮阔,苍山为它起舞,旭日为它增色,马在(鼓角齐鸣)的壮烈,守卫祖国每一寸山河,有了它威武的雄姿,才有了东方大国的祥和。

歌曲:《天马之歌》

解说:离开军马场,沿路东行,多红斌来到了焉支山。这里不仅是当年霍去病抗击匈奴的主战场,还是隋炀帝为重开丝绸之路召开万国博览会的场所。

解说:公元609年隋炀帝率军四十万西征,击败吐谷浑后,经过扁都口到达焉支山,在这里召见29国的使臣与商贾,召开万国博览会,这可以说是世界博览会的雏形。

同期:多红斌:那么他干了啥呢?演了玉龙戏,这个玉龙戏是个什么东西?按我们现在话的说,实际上就是魔术、杂技、歌舞戏剧。因为他在这个地方演这个魔术,演杂技,史书上面记载,搭建的舞台很高,数层楼高,你说他达到什么目的?实际上达到的还是要向西域的这些客人们,展示中原王朝的强盛,显示自己中原天子的威仪。

解说:多红斌常说自己是丝绸之路的探寻者,他喜欢行走,享受着每一次发现带给他的惊喜与乐趣。

纪实:多红斌:老史,你在?

史开勤(民乐县南丰乡黑山村七社副主任兼文书):在在在。老史:在在在,家里坐,家里坐。同期:

多红斌:今天我过来到扁都口,到扁都口把炀帝西巡,丝绸之路的南线有一些地方再看一下,还有一些事情,包括到你这儿来,向你请教。你们这儿不是烧壳子吗,我原来也吃过那个,这个烧壳子它的制作工艺和流程,我想把它搞的更细致一些。有没有?

老史:有。

多红斌:今天有啊多红斌:好啊。我好口福。

解说:烧壳子原本是生活在祁连山下的牧民在放牧时食用的一种方便食品。后来在丝绸之路开通之后,它逐渐成为过往商客们踏上旅途前必备的食物之一。

纪实:多红斌:因为那个东西是丝绸之路上过往的商旅、客人,包括你们出远门背的也是这个东西。

多红斌:一般保存多长时间?

老史:一般5天。

画面:制作过程。解说:现在的烧壳子,仍旧保持着最原始的制作方法。多红斌品尝着这种古老的味道,他似乎也在品尝着这条丝绸之路上的旅人们万里跋涉的艰辛。

导视一

望骆驼古城,诉不尽的沧桑变换画面:骆驼城全景

解说:骆驼城,一座有悠久历史的古城。它始建于东晋陲安元年,后来成为沮渠蒙逊建立的北凉国的国都。到了唐朝时期,骆驼城被置为建康郡,是古时西通西域、进行文化交流的主要通道,是丝绸之路的重要枢纽要地。

同期:寇克红(高台县文物局局长):一个它在这里边因为它的地理位置,再一个它地处黑河的中游地带,再加上这边也是比较早的开发绿洲,所以在这个经济还比较繁荣,人口比较多,所以再加上祁连山和贺兰山中间,也是个十几公里、二十公里的交通要道,并且他向南山或者北山走都没有办法通行,这个地方是它的黄金地段,要么说就是必经之路了。

解说:多红斌这次来骆驼城,距他第一次来到这里,已经时隔35年的时间。在这其间他虽然多次来到这里,而唯这一次,却让他生出古城未变,人已沧桑的感慨。

同期:多红斌:如果说我们面对着这么一座雄伟的城池,就咱们个人来说,既在近距离地接触它,又在感悟1600年以前发生在这儿很多的人和事的回顾。就从我来说,做这些历史方面的研究也好,搜集整理也好,或者是文学创作也好,我觉得历史像一本书一样,需要我们一页一页地去读,而且需要不断地读,读一次,可能会有新的感受,再过一段再读一次又会有另外的思考。

解说:北凉立国以后,沮渠蒙逊他大力的弘扬佛法,在他的积极扶持下,北凉的佛教得到了长足发展。

同期:多红斌:按照现在话的说,上有所好,下必幸也。国王笃信佛教,所以在河西走廊这个地方,开凿石窟也好,搞雕像也好,丝绸之路一线在北凉这个时代,开凿的洞窟特别多,敦煌北凉的石窟也很多,而且都是早期石窟。

解说:马蹄寺石窟群正是沮渠蒙逊下令在自己的故乡开凿的洞窟,它开凿与北凉佛教的广度是密不可分的。

解说:马蹄寺石窟群由胜果寺,普光寺,千佛洞,金塔寺,上、中、下观音洞七处组成,共有70余处窟龛。在历史风云的涤荡下,它留给世人的除了残缺不全的凄美,还有一个又一个谜题。

解说:多红斌亦被这种神秘的美丽所吸引,他无数次的前来,欣赏、研究,并为此创作了歌词《马蹄寺神游》。

歌曲:《马蹄寺神游》

纪实:多老师,你好。多红斌:有一段了。

解说:与朋友不期而遇,让多红斌兴奋不已。他迫不及待的让朋友和他一起重游马蹄寺。

同期:姚所长:多老师,我们现在看到的这就是千佛洞的1号窟,千佛洞1号窟又称为大像窟。我们先看一下这个洞窟的形式。

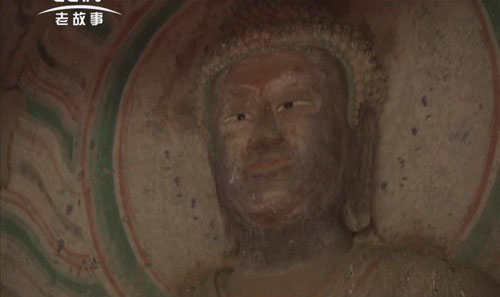

解说:千佛洞的1号窟是一座中心柱窟,它的左右后不开龛,只有前面开一个舟形的大龛。正方向开龛造一尊高大的佛像。这尊佛像头戴肉髻,面部长方圆脸,两耳垂肩,身着通肩袈裟,线条流畅。它的整个身躯看上去健硕强壮,具有典型的西域风格。

同期:姚所长:说起西域,我们一号窟和新疆克孜尔石窟有许多雷同的地方,比如说窟形,刚才我说的这个左右后不开龛,而正面开龛的情况,克孜尔石窟也有这种情况,克孜尔也有大像窟。

解说:在千佛洞的1号窟内,除了这种开龛形式,在龛侧榜题为地神奉花供养的壁画上,我们还可以找出其他与新疆克孜尔石窟雷同的地方。

同期:姚所长:这块壁画它的特殊性就在于六世纪中原石窟和单体造像中,普遍流行托举型继承图像的时候,在敦煌还没有出现供养型继承图像的时候,我们马蹄寺石窟群突发性的出现了供养型继承图像,这是为什么呢?经过专家们的研究发现,它与克孜尔石窟有这密切的关系,在克孜尔石窟的降魔变中找到了雷同的继承图像。

多红斌:这个托举和供养手是不一样。

姚所长:托举是这样,供养是这样。

多红斌:幅度小一些。

解说:不仅如此,幅壁画中这位菩萨身着的富有西域特色富莲花瓣大裙、面部晕染采用突出人体质感的凹凸晕染法,同样都是佛教传入后与本土文化融会后呈现出的艺术风格。

解说:千佛洞的2号窟和1号窟相比,有明显的区别。它从上往下做一个方形的高台,在这个高台上面分四层开龛造像。底部一佛二菩萨,二到四层都是三身佛像。

解说:马蹄寺石窟群的这种中心塔柱式窟形是河西地区十六国石窟的典型形式,与其他的北凉石窟形成了中国石窟艺术史上的“凉州模式”,这种石窟形制对北魏乃至隋唐石窟中国北方石窟的中心柱窟产生了深远的影响。

同期:姚所长:五世纪中期北魏统一北方以后,把大批的僧众迁越到当时的山西平成,就是现在的大同市。凉州高僧昙曜到平成以后,他就主持开凿了著名的云冈石窟。

解说:在千佛洞2号窟的龛楣两侧,分别有两身影塑飞天。这让多红斌想起金塔寺的造像中也有飞天这种艺术形式,于是他和朋友又赶往金塔寺。解说:和千佛洞的柱身分四层开龛造像相比,金塔寺只分三层开龛造像,它龛楣两侧的飞天是高浮雕飞天,看上去是悬空而塑,犹如凌空飞舞。

同期:姚所长:这些飞天代表了我们国家的早期飞天。你看到他的身体呈U字形,我们看到了,身体呈U字形,上袒身,下着裙,她的颈部戴项圈,她的胳膊戴臂钏,非常的漂亮,非常的精美。

多红斌:我在文章中这样写,我说早期的飞天,也就是公元400年,北凉这个时候塑造的飞天,就像女孩子十四、五岁的孩子,看上去跟敦煌莫高窟、千佛洞的这个飞天相比,敦煌莫高窟的飞天翩翩起舞、婀娜多姿,但是它更像是已经很成熟的大姑娘,我在文章当中这样来比马蹄寺的飞天跟敦煌千佛洞飞天的区别,我不知道你觉得我这个比方是否准确,有没有一点味道。

解说:金塔寺的造像,人物脸型丰圆、高鼻薄唇、肩宽体壮造型饱满刚健。佛像庄重安详,菩萨裸上身,装饰华丽、形容俊美。它以圆雕和高浮雕、影塑和彩绘相结合手法,层次分明地塑造众多的佛教人物形象,充分显示出5世纪前后中国早期石窟雕塑艺术的高度成就。

同期:多红斌:这些造像就从形象来看,与咱们说的东方人,黄种人,或者说是中华民族这些人的形象比,已经有了东方人的形象,但是能够看出来,还是有西域人的高鼻深目的特点。

解说:这些千百年以前的造像,用它们灵动的身姿对抗着时间的不朽,正如多红斌在他的歌里写道:高高的一座山,山上有个洞,洞里住着一位神仙。他爱讲那古老的故事,讲的是那很远很远的地方,那是很久很久以前。

故乡栏目继续为您呈现《张国臂掖》

解说:历经兴衰劫难的大佛寺始建于西夏永安元年,原名迦叶如来寺。因寺内有中国最大的室内卧佛涅槃像而得名。

解说:在大佛寺山门的副楹联这样写着:卧佛长睡睡千年长睡不醒;问者永问问百世永问不明。在这座大佛寺里,有着太多的扑朔迷离的传说和让人百思不得其解的故事。

纪实:多红斌:你好。

孙宏武:来了。多红斌:大佛寺的一些事情,你懂得多,知道的多,一块来交流交流。

解说:虽然地处市区,大佛寺仍旧隔绝了尘世的纷扰,保持了清幽的本质。多红斌走进这里,轻轻地问寻着历史留在这里的秘密。

同期:孙宏武:就是西夏有一个国师,叫做嵬咩,西夏是崇尚佛教,以佛教为国教,有一天他来到大佛寺这个地方,在进行坐禅,坐禅当中听到身后丝竹管乐声,袅袅而起,然后回头一望,地下发出佛光,他就感到很奇怪,于是循声看光而去,到这个地方掘地三尺,挖出来一个金砖脆瓦覆盖装着的一个涅磐箱。

多红斌:传说就在这个地方。

孙宏武:就在大佛寺,就在这个地方,对。当时大佛寺这个地方是个小城丘,城丘,也是个小小的丘陵那么一个土坡坡,他就坐在这个土坡上坐禅,所以说是佛显灵了,他就认为是佛显灵了,从此发愿,然后建立了大佛寺。

解说:走进大佛寺的正殿,一座卧佛渐渐映入视线。他安睡在大殿正中高1.2米的佛坛之上,佛身长34.5米,肩宽7.5米,耳朵约4米,脚长5.2米。它是亚洲最大的室内卧佛,表现的正是佛祖释迦牟尼的涅槃时的情景。

纪实:多红斌:因为它是涅磐像,涅磐像等他涅磐的时候,一个是老了,再一个身体也瘦弱了,咱们的这个卧佛像很圆润,很端庄。所以我就想,塑造这个卧佛像的时候,是体现了咱们西北人的特点,我就瞎琢磨出来这么一个。我不知道你怎么看这个问题。

孙宏武:我们民间的艺术家,也可以说搞塑像的,搞佛教文化的这些人,他受这种文化的影响,塑这个像的时候,西北咱们讲的就是宽大高,威猛,就是这种风格。所以反应了他的造像和艺术上面雄浑壮观,粗犷豪放,这样一种性格。

解说:说到这座寺院的谜题,除了大佛之外,《北藏》经书也是其中之一。多红斌了解到:《北藏》全称《北藏经全称大明三藏圣教北藏经》,是国内现存最为完整的明代初刻、初印官版佛经,内容自大乘般若经起,至明三藏法数,集各宗派经籍、戒律、论藏等,堪称“佛学百科全书”。

但是这部《北藏》经书如何被搬运到这里,又是如何在这里存留百年,我们都已无从知晓。它所历经的风云岁月,我们只能在这幅后人创作的画作中探得一二了。

同期:孙宏武:这一幅画面就是当年北藏经书搬到张掖城门口的时候,皇帝身边的钦差宣读圣旨,张掖的僧人、达官贵人和老百姓跪请这部经书的场面。

解说:结束了这次故地重游的行走,多红斌不但没有感到疲惫,反倒激发出他对创作的热情。他想把自己的那一首《马蹄寺神游》做一些整和修改。

同期:多红斌:这个作品说通俗一点就是难度太大了以后,接受的人和能够使用的人,传唱的人相对来说较少,如果我们能够写的更为通俗一点,按现在的话说更接地气,能够为更多的人所接受。

纪实: 巴九录原肃南裕固族自治县民族歌舞团团长:后面的这个节奏有点难。神仙不知何处去,马蹄已经千百年,风光无限,生死无限,这个风光无限,生死无限,这个节奏就突然变了。

多红斌:对。巴九录:其他方面,我觉得就是这儿的歌词的节奏改一下,咱们作曲再重新作出来。作出来以后,咱们来再商量,再研究。