【画面+配乐】武威空镜头、凉州钟、文庙、白塔寺、王其英城市足迹、吃早餐

【画面】王其英来到古城遗址

【现场同期】王其英 文史学者

我们现在看到的这个土墩子是武威城墙的一部分,我出生在武威,生长在武威,我走遍了凉州城的各个角落,这一块城墙现在很少有人知道,我们出于工作的需要,这是我经常来的地方之一。

【解说】“凉州七里十万家,胡人半解弹琵琶” 这是岑参在诗中描绘当时的凉州,凉州自西汉汉武帝派大将霍去病两次出河西,驱走匈奴,收复河西,设立河西四郡,凉州遂成为丝绸之路上东西方文化交流的一处重要驿站.唐朝在凉州设河西节度府,凉州一度成为西北除长安以外最大最繁华的城市。

【现场同期】王其英 文史学者

嘉宾1:你别看它很残破,但是它饱经历史的沧桑,它记载着凉州人们世世代代奋斗的一段经历。

【画面】古城遗址界碑、古城墙画面

出片名----《河西武威》

【画面】王其英在城楼下、城楼上望向远方的镜头

【解说】王其英,现任凉州区政府办主任,兼任《武威市志》、凉州地方志编委会总编,指导、审定、编纂武威、凉州地方志文献,并著述了《武威金石录》、《可爱的凉州》、《凉州历史文化散论》等。

【采访】王其英 文史学者

嘉宾1:我参加工作以后,除了做好本职工作之外,特别留意于家乡的历史、文化、文献资料的搜集整理和研究。

【解说】几年前,王其英接到了一个任务——编纂《甘肃金石录武威分卷》,这里面有《凉州卷》《民勤卷》《古浪卷》《天祝卷》,使武威两千多年的历史有真实可信的实物记录。对于每一个武威人来说,这些金石作品都是一种挥之不去的情结。

【采访】王其英 文史学者

现在基本上是初稿已经完成了,这个碑文是在什么背景下产生的,重点说了一些什么内容,这个碑文的作者是个什么样的人,这些东西都要弄清楚。要弄清楚这些问题,一个方面要到图书馆,要到博物馆,要到碑出土的这些地方,或者熟悉这个碑文内容的这些老专家、老学者,向他们去请教,向他们学习,进一步要把碑上这些东西弄清楚。

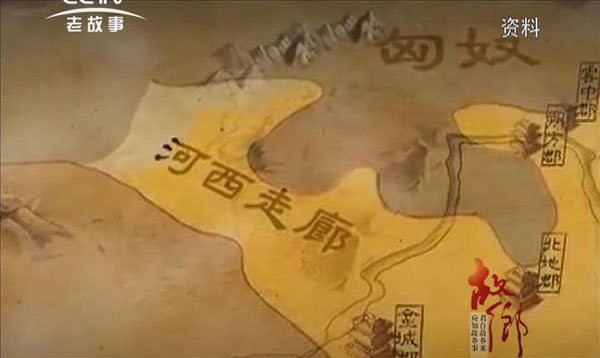

【解说】打开地图,将目光投向中国地理位置中心区域。在青藏高原北缘的祁连山脉与内蒙古高原南缘之间,有一条长约1000公里,宽约70公里至100公里的狭长地带,因其位于黄河之西而又形似走廊,得名河西走廊,是丝绸之路的必经之地,这条走廊东端的第一重镇就是全国历史文化名城凉州。

(地图展示)

【解说】古老的凉州大地,受惠于祁连雪水的滋润,林木葱笼,水草丰美。在人类社会的童年时代,这里就有先民居住,戎、羌、月氏、匈奴这些古老的民族虽已成为历史的过客,但他们在大漠、绿洲间搅起的烟尘,曾久久停留在历史的天空,以自己的文明和生存方式影响着华夏历史的进程。

【解说】《甘肃金石录》工作量大,需要很长时间的搜索、走访,这是一个严谨细致的活儿,可王其英却总是沉浸其中,因为喜欢,所以认真,这是一种担当,也是一种文化责任。

【纪实片段】王其英 文史学者

这就是闻名中外的马踏飞燕,不仅是我们武威的标志,也是中国的旅游标志。

嘉宾2:咱们这匹马踏飞燕就是从咱们这个雷台汉墓里头发现的,这是当年农民在挖地道的时候,战备地道的时候从汉墓里头发现的。

后来郭沫若先生把这个马就定名为叫马踏飞燕,

嘉宾1:我们面前看到的这就是著名的马踏飞燕,这是马的一种形象化、意象化的一种艺术,艺术的一种马,它表现的就是那个马的一种速度和力量,为什么是速度和力量呢?我们知道飞鸟当中燕子速度是非常快的,但是我这个马,我理想中的这个马,可以是超过飞鸟,一跃而上跃到这个鸟的身上,表示马的速度,马的力量已经超过了鸟。

嘉宾2:司马迁在《史记》里头曾经记载过汉武帝一首《西极天马歌》。天马徕从西极。经万里兮归有德。

【解说】武威市的雷台汉墓,是马踏飞燕的出土地,根据出土马俑胸前铭文记载,雷台汉墓是“守张掖长张君”之墓, 1983年,“马踏飞燕”被国家旅游局确定为中国旅游标志,这匹青铜铸成的骏马,昂首嘶鸣,躯干壮实而四肢修长,腿蹄轻捷,从两千多年历史的硝烟中,奔驰而来,它三足腾空,飞驰向前,右后蹄踏一展翅奋飞、回首惊视的飞燕,鬃毛飞扬,飘逸灵动。

【纪实片段】王其英 文史学者

这个就是汉武帝心目当中理想化的马,由于我们知道汉朝建国之后,一直是受到北方强大匈奴的侵扰,他要打败匈奴,首先要有一支强大的军队,要有军队,过去打仗首先要有强大的骑兵,没有骑兵因为打败匈奴,匈奴是靠骑兵来横行天下的,所以中原的马是不行,要改造中原的马必须要靠西域的这个乌孙马、汗血马,通过这些马,把中原的马改造成为一种能够征战的勇猛的战马,所以汉武帝心目当中的这个马就出现了。

【解说】西汉初年,匈奴利用楚汉相争、中原大乱的机会,南越长城不断侵扰河套地区和河陇地区,占领了许多地方,并驻重兵,对汉朝西部构成严重威胁。毫无疑问,匈奴的军事优势在于骑兵,骑兵的关键在于优质战马,这恰恰是汉帝国所缺乏的,也正是汉军常常被匈奴牵制的重要原因,当汉武帝刘彻登基时,大力发展优良战马,便迅速成为重中之重的国策。

【解说】汉武帝派张骞两次出使西域,一面了解掌握西域各国的政治、经济、军事等情况,一面联络西域各国共同抗击匈奴,欲开通丝绸之路。当汉武帝了解到西域各国土地肥沃,物产丰饶,而匈奴又隔断了河西通往西域要道的情况后,毅然决定发动反击匈奴的战争。公元前121年春,汉武帝命骠骑将军霍去病率骑兵1万余人出兵河西。汉军出陇西,过金城,越过焉支山,深入匈奴领地千余里,一路势如破竹,大败匈奴休屠王,占领了河西走廊东部,史称“河西战役”。为纪念这一战役的胜利,就把这块地方命名为“武威”,意为汉朝武功军威显示之地。

【解说】公元前111年,汉帝国在河西走廊的四个行政管理区设置完成,它们是武威、张掖、敦煌,酒泉。汉帝国纵横千里,万马奔腾的辉煌岁月,在丝绸之路上留下了它的见证。

【解说】王其英遗憾的是通过文物出土、文字史料能了解当年辉煌的历史,却无法细致到文物归属人到底是谁、发生了什么故事?但是不管怎样,我们应该庆幸有了丝绸之路,并从武威开始,建立起了一个后来让我们自豪的文明通道,正是由于丝绸之路的作用,由于武威的作用,才使得全世界的文明,都在中华的土地上融合在了一起。没有武威,丝绸之路的历史或许要改写,或许,还会在历史的烟尘中随风飘散。

【导视】

解说:世界上唯一一座以鸠摩罗什命名的寺庙,它在武威;

解说:他背井离乡,自西而东的旅程,在武威一待就是17年。这17年到底发生了什么?为什么佛教传到中国以后会如此快速的普及?《故乡》栏目继续呈现《河西武威》。

【解说】在丝绸之路上,驮着丝绸、宝石和香料的商队往来不绝,同时还有怀着崇高信仰的僧侣,他们不畏艰辛,把了悟的世界带给更多的人,鸠摩罗什就是由西方进入河西走廊的众多僧侣中的一位,他是中国佛经翻译史上,公认的第一大家,他自西而东的旅程,推动了整个汉地佛教的发展。

【纪实片段】王其英 文史学者 理方 鸠摩罗什寺方丈(后期精剪)

嘉宾1:师父好,咱们又见面了。鸠摩罗什寺来过好多次,从很小的时候到现在,一直在到现在,我今天又看到鸠摩罗氏建设的这样好,活动这样多,鸠摩罗氏在传播佛教当中发挥了巨大的作用,可以说至今不衰的作用。鸠摩罗氏在凉州待了17年时间,这17年时间,鸠摩罗氏重点做了哪些事儿,哪些事儿对中国的佛教产生了深远的影响。

师父:鸠摩罗氏确实是一代伟大的高僧,他在凉州17年,应该做的第一件事儿他首先至少了解凉州,乃至中国的国情,全面了解了中国需要什么,他应该做什么,这是第一。第二他是全面学习了中国的汉语,为他后续翻译经典打好了基础。再其次也是他最重要的,他在这里酝酿产生让他的脑子里想好了他应该做哪一些经文的翻译,这个是他在17年中做的最主要的事儿。

【解说】这是世界上唯一以鸠摩罗什命名的寺庙,这里香火依旧,一代译经大师鸠摩罗什的舌舍利,被奉归此处修塔供养,成为纪念他曾在凉州17年的历史见证,鸠摩罗什寺历经千年重修多次,除了原址,早已大变样,为了还原历史,对照史料记载,王其英又一次来到了鸠摩罗什寺。

【纪实片段】王其英 文史学者 理方 鸠摩罗什寺方丈

嘉宾3:鸠摩罗氏在很小的时候就非常聪明,历史上记载,他在7岁的时候,第一次到寺院,就把一个寺院的宝鼎托起来,当时他母亲一看到就感觉这个神童,非常惊讶的动作,后来他一想,我怎么能把托起来,又把这个宝鼎带下来。因为有这样的一种传闻,鸠摩罗氏确实是一位非常了不起的天才,在他20多岁学的差不多应该是,学的差不多的时候,他的名声已经远扬到印度,当时他在南印、北印这个地方都是非常了不起的大师了。我们当时中国的前秦王苻坚听到西域有这样一位大师,就派了吕光去邀请他。

【解说】而这个阶段,刚好发生了一场战争,公元383年,是东晋时期北方的统一政权前秦向南方东晋发起的侵略吞并的一系列战役中的决定性战役,前秦出兵伐晋,于淝水交战,最终东晋仅以八万军力大胜八十余万前秦军。

【纪实片段】王其英 文史学者 理方 鸠摩罗什寺方丈

嘉宾3:他一失败,吕光就把鸠摩罗氏放在这里了,放在凉州,对于凉州本土来讲,也急需要这么一位大师出面,当时凉州的背景应该说东晋各个地方都有,所以人们的生活相对不能稳定的状态下,就急需要一种特定的精神力量来支撑大量的心,而鸠摩罗氏恰恰就起到了这个作用。

【解说】公元385年,前秦将军吕光带领军队进驻凉州城,并在这里建立了后凉国,而鸠摩罗什就这样被留下来了,吕光为鸠摩罗什定下规矩,外出时间不能太久,还不能离开住地太远,鸠摩罗什没有想到,这样的生活将会持续17年。

【解说】这17年间,鸠摩罗什就如同囚禁在笼中的鸟儿,时常感到前路渺茫,他离乡背井来到凉州,支撑他的正是传教到中国的使命,为了弘扬佛法,鸠摩罗什一边传法一边学会了汉语,正是这17年,使鸠摩罗什对中原文化有了深刻的了解,汉语读写能力突飞猛进,中国历史上第一位译经大师就这样出现了。

【纪实片段】王其英 文史学者 理方 鸠摩罗什寺方丈

嘉宾3:我们现在看到这个堂,这就是罗氏法师纪念堂,在历史上记载唐代的时候,有一块碑文记载这个罗氏寺有罗氏法师的纪念堂,有佛殿,有僧院。再到后来明朝的时候,有一次对这个寺庙大的修缮,这块碑在文庙里面有记载,当时有祖师殿就指的是罗氏法师,有佛殿,有观音殿。我们在2000年,当时我们这个寺庙得到了甘肃省政府的批准,作为佛教活动场所,我们也第一次考虑了要修这样一座罗氏法师纪念堂。

我们这尊雕像就有这种特征,你看他一方面表示着僧人的形象,里面这样斜领方袍,另一方面外面又配一块普通的一种服饰,这种服饰就表示大众化的服饰。这种艺术造型图像指的就是鸠摩罗氏既能入世,又能出世。入世与出世之间,他能完全融合。

嘉宾3:我们现在在这里就修建这个寺庙,把这份精神传开,其实目的也是让大众,让普天下大众看到我们这个有像的而凸显出我们的精神价值,就是和谐、稳定、圆润、包容,还有忍耐。然后鸠摩罗氏在这个17年当中,那是要忍受巨大的痛。

【解说】佛教经西域传入河西走廊后,首先在武威发展,并以此为中心,向周边和中原传播。鸠摩罗什大师的精神在武威扎根落户,流传后世。王其英赶上了鸠摩罗什寺隆重举行一年一度为期七天的第十一届法界圣凡水陆空普度大斋胜会,仿佛感受到当年鸠摩罗什大师为大众解惑困苦,解脱心灵。

【画面】王其英转塔、在鸠摩罗什寺碑前

【导视】

解说:昙曜和3000僧人成为“凉州模式”的创造者,影响着中国石窟的发展

解说:天梯山石窟是中国石窟的鼻祖,大佛塑像的高度堪称中国石窟佛像之首

解说:丝绸之路是中国文化的一个支点,武威又是丝绸之路上的重要支点。他把故乡、历史、文化留在字里行间,向世人展现。《故乡》栏目继续呈现《河西武威》

【纪实片段】王其英 文史学者 赵旭峰 天梯山石窟管理处文物研究员

嘉宾1:老赵,你好。

嘉宾2:你好,你好。

嘉宾1:见到你非常高兴。天梯山石窟我也来过好多次,出于对于武威文化的热爱,一些工作的需要,我今天又一次来到天梯山石窟,看到这个山,看到水,看到这个人,特别是看到这个大佛,感觉到非常的亲切。

【解说】天梯山在武威城南,是祁连山东线的一条支脉,峰峦起伏,山势峻峭,登临之难,犹如上天梯,天梯山石窟也称大佛寺,位于武威城南50公里处,地处中路乡灯山村,创建于东晋十六国时期的北凉,距今约有1600年历史,据历史文献考证,天梯山石窟有可能是中国历史上开凿最早的石窟。

【纪实片段】王其英 文史学者 赵旭峰 天梯山石窟管理处文物研究员

嘉宾2:丝绸之路开通以后,西域文化特别是佛教文化传入中原以后,传入了凉州,在凉州继续发展,然后再向长安输送,也就是说凉州这是个佛教文化的一个发展的,东传的一个中转站。凉州佛教文化繁荣发展对天梯山石窟肯定是有影响的,你看首先是蒙逊的母亲她就是龟兹国人,她尊崇的就是六道轮回学说和禅学,她的儿子耳濡目染也是对佛教非常的尊崇,蒙逊在这个地方开凿石窟,其中一半的原因其实就是为了孝敬他的母亲,纪念他的母亲来开凿的。

【解说】公元411年,一位叫做沮渠蒙逊的匈奴勇士,带领他的族人攻克凉州,并定都于此,建立北凉,此时,距离鸠摩罗什离开凉州已经过去了近10年,佛教已渐渐扎根在这片土地,为了让天下人因为信仰而凝聚,一定要弘扬佛教,沮渠蒙逊开始大力扶植儒学和佛学,译佛经、立学校,广揽人才,开始筹备建造一座规模雄伟的石窟。

【解说】公元412年,一个年轻的僧人登上了河西走廊东端的天梯山,他审视着祁连山起伏跌宕的景色,心中充满喜悦与激动,因为北凉国君沮渠蒙逊指示他们在这里建造石窟。他,就是昙曜,一个杰出的佛教弟子,同时也是一个出色的寺庙建筑工程师,如此巨大的工程,让昙曜兴奋不已。沮渠蒙逊还特意要求昙曜在石窟中,为他逝世的母亲车氏雕凿一尊5米高的石像,昙曜对这个任务非常看重,他觉得这份工作,将会是他人生事业的高峰点。

【纪实片段】王其英 文史学者 赵旭峰 天梯山石窟管理处文物研究员

嘉宾2:昙曜这个人刚才我说了,他是昙无成手下的徒弟,他徒弟里边两个出色的,一个是张掖沙门道进,一个就是高僧昙曜,其实虽然昙无成他来到凉州对这个石窟开凿有启蒙作用,但是具体的施工,整个总工程师就是人家昙曜,当时北凉王其实把昙曜也是作为国师来对待的,命他主持开凿的这个天梯山石窟。

后来这个蒙逊去世以后,当上国君以后,人家就酝酿进军北凉,最后还是挥军30万北上灭了北凉,当时的昙无成已经不在了,就把他的徒弟高僧昙曜和他的3000弟子,已经开凿过天梯山石窟的工匠,实际上就是胁迫他们迁徙到山西平城,我们应该这样理解,就是请到,因为请的时候,人家昙曜不去,所以他就用那种硬性的办法把他请到这个山西平城去。

【解说】昙曜和这3000僧人实际上就是“凉州模式”的创造者,推动着北魏崇佛风气日渐兴盛。就是从丝绸之路,从武威出发、从天梯山石窟出发,慢慢地由统治者的力量,带到了山西,带到了平城,天梯山石窟成为了我国早起石窟艺术的代表,是云冈石窟、龙门石窟的源头,在我国佛教史上占有重要的地位。

【纪实片段】王其英 文史学者 赵旭峰 天梯山石窟管理处文物研究员

嘉宾2:昙曜五窟,当时昙曜被北魏王,实际上是请到山西平城,也就是现在的大同以后,他作为,让他准备主持开凿云冈石窟,实际上他在具体实施的过程当中,他光规划设置这个云冈石窟大约就花了19年的时间,然后到了公元460年才正式开凿这个云冈石窟,他是把天梯山石窟的风格与北魏当时的皇家宫廷的寺院建筑结合起来建造了这个云冈石窟。

【解说】20世纪50年代,在天梯山下修建黄洋河水库时,文物部门对这座石窟进行了抢救性保护,有着“石窟鼻祖”之称的武威天梯山石窟内文物被搬迁至兰州,2006年,这批被省博物馆保存管护了近半个世纪的文物,重回故里。目前天梯山石窟仅存3层,处于修复状态,今天的人们,依然可以在水库边,看到数百平米的壁画,大小洞窟17处。

【纪实片段】王其英 文史学者 赵旭峰 天梯山石窟管理处文物研究员

嘉宾2:这是我们的第13号洞窟,我们现在叫它大佛窟。这个石窟你看它的形制是,敦煌研究院的专家他是通过这个里边的雕塑来判断的,就是说它是唐代的雕塑,

窟高是30米,其实中间有七尊巨型雕塑,中间的大佛是释迦牟尼佛是28米,两边陪伺的弟子是平均大约21米高,

我们这个大佛跟其他的大佛相比,这个大佛的肩膀上有一个,其他石窟的雕塑里边没有,这是一个。再一个在这个大佛里边全国窟内大佛,一窟七尊的这种巨型雕塑在全国是唯一的,这是整个在全国这是唯一的,一窟七尊巨型雕塑,

你看这个西域文化和印度文化在这里的表现,一个就是佛教排列的这种菩萨当中排列的这种规格,大佛释迦佛的中间,实际上它是一个虚拟法坐,法坐上坐下来讲法的时候,旁边是阿南、迦叶,两边的中间是文殊菩萨和普贤菩萨,就是佛的陪侍菩萨,最里边是他的陪侍弟子,最外边是两位护法亲王,这一边是天王,这一边是(光木)天王。从这个佛教的这个排列的这种谱系来说,它肯定传承了印度原传的这种佛教文化。

再一个更明显的就是天王脚踩的这个夜叉,翻译成中国文字就是小鬼。

【解说】夜叉是一个梵语,在佛教谱系当中属于佛教的八部护法之一,但是他生性邪恶,擅作恶事,所以就要用天王来镇压它,反映出佛教惩恶扬善的教义,赑屃是相传是龙的第八个儿子,善于负重,由它支撑起天王,两位天王各踩一只上古时代的神兽,充分体现了中西文化、佛教与道教的融合,实际上也是对印度佛教文化在中国的传播、发展和延伸。

【纪实片段】王其英 文史学者 赵旭峰 天梯山石窟管理处文物研究员

明朝的这些壁画你看,它的色彩上已经深,大概用的是三清、靛蓝,颜色是偏严肃清冷的颜色,但是唐代时期的壁画是暖色调的,就像唐三彩那样的,非常的丰富

【解说】石窟内南北两壁绘有大幅壁画,绘制的都是一些佛本生的故事,是明代时期采用天然的矿物颜料绘上去的,南壁上部为云纹青龙;中部为大象梅花鹿,大象背部驮有烟焰发光的经卷,下部是猛虎和树木花卉。北壁上部绘有青龙双虎,中部绘有白马、墨虎、菩提树,马背上经卷闪光;下部绘有牡丹花卉。整个壁画笔触清新,色泽艳丽,形象逼真。

【解说】整个天梯山石窟就剩这一座完整的洞窟,眼前大佛依山而坐,脚下碧波荡漾,薄云缠绕其身,构成了一幅山、水、佛、云浑然一体的壮观奇景。

【画面】王其英参观陈列馆、听宝眷

【解说】世界上的文化,随风飘散的太多了,需要有一个伟大的支点才行,并在这个支点上构建,才能不断地延续下来。曾有人说,丝绸之路是中国文化的一个支点,武威又是丝绸之路上的重要支点。如果没有它,中华文化不会如此灿烂辉煌。

【纪实片段】王其英 文史学者

嘉宾1:我就是出于对凉州,我的家乡的热爱,对家乡文化的热爱,在我的小时候到现在读书的过程当中,我知道我生活的这个凉州,它有丰厚的文化底蕴。作为我既然有这方面的爱好,也有这方面的兴趣,也有这方面的一些素材资料,文献方面的准备,我就是要在这方面作出几篇大文章,来回报家乡人民,把武威悠久、丰厚、灿烂的文化展现出来,展现给世界,展现给世人面前。

【画面】王其英研究碑刻、图书馆查阅资料、家中办公画面