【画面】小孩在地上画画,常嘉煌与小孩隔空对望。

【画外音(同期)】:我有一次搞画展,我母亲就说,嘉煌是在学步,学走路之前就会画画了,我问我母亲怎么回事。她说,当时他们在一个很大的洞窟里画画,我在外面玩,等他们出来以后,非常吃惊,我当时还不会走路,在沙丘上用树枝画了很多树、太阳、鸟这些东西。

【出片名】两世敦煌情

【画面】月牙泉航拍、空镜,常嘉煌行走在月牙泉边

【同期】常嘉煌:当时小的时候,我父亲带我来的时候,在沙丘上坐着往下滑,会产生飞机很沉闷的声音,十几个人一起往下滑,那个声音是很响的。

【画面】沙漠,雅丹地貌,党河等一组空镜头,敦煌市中心飞天雕像,城市空镜头

【解说】敦煌,地处甘肃、青海、新疆三省的交汇处,位于河西走廊的最西端,是丝绸之路的咽喉要道。这个只有18万人口的县级市,因其独特的自然风貌和丰厚的历史积淀,吸引了无数的游客前来观光,可是对于常嘉煌而言,这里还有更吸引他的东西。

【纪实同期】常嘉煌:这是皇庆寺,也是敦煌研究所最早的办公和宿舍区,因为当时他们来没有房子,我是在这个地方出生的,这边是我父亲办公室,办公室也是,这个前院是办公区,后院是宿舍区,这边我记得是会议室,那边还有临摹室,当时这两棵小榆树都特别小,当时我记得最清楚的时候,晚上的时候,他们点着篝火,一边在这儿唱歌,一边在这儿跳舞。那个歌我还记得,当时50年代一首歌叫《列车在飞奔》。

【音乐】列车在飞奔

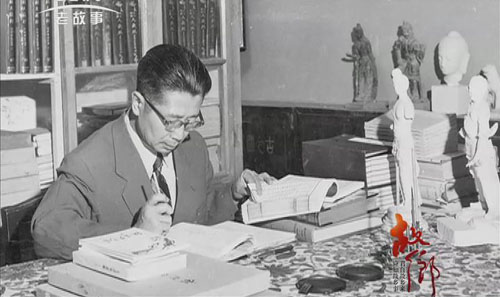

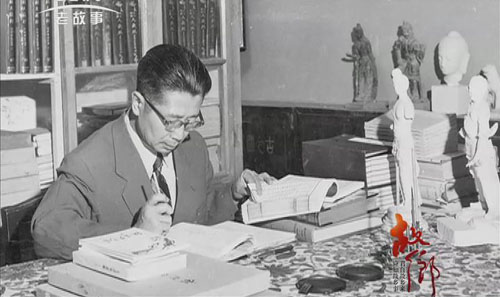

【解说】常嘉煌,著名画家,1950年,他就在这个院子里呱呱坠地,他的父亲常书鸿,被世人恭敬的称为“敦煌守护神”,是敦煌研究院第一任院长,母亲则是被称为“敦煌痴人”的画家李承仙。

经历了无数风风雨雨,这个依旧满载着历史痕迹的院子,现在成为了常书鸿先生纪念馆。在巍峨的莫高窟面前,这个小小的院子,对常嘉煌而言,承载着太多记忆。

【纪实同期】嘉宾:这是他的藤椅,他喜欢坐藤椅。敦煌研究院从1944年建院开始,到文化大革命以前,这是他的办公室,后来到70年代,又盖了新的办公室,但是这个地方他一直在这办公。

【解说】1943年到1944年,正是抗日战争交战最为激烈的一年,有志之士纷纷投身抗战,向往着以身报国,可是常书鸿的眼光却更为深远,他认为文化和历史的保护同样重要,于是他来到了敦煌,投入到了敦煌莫高窟的保护工作当中。谁能想到一个出生于江南水乡,曾在法国留学多年,享受过优质生活的人,会甘愿留在这个被沙漠环绕,且极度缺水的小城中?常书鸿做到了,他在这里一待,就是半个世纪。

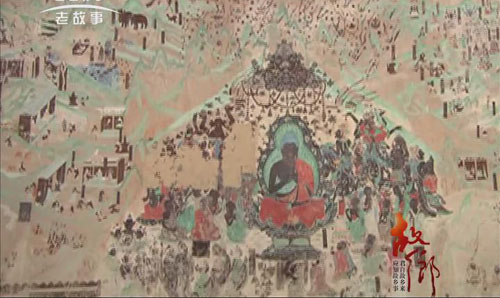

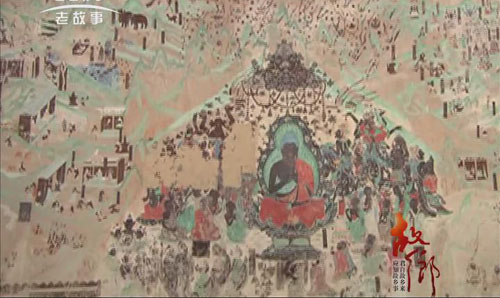

【纪实同期】于右任在我父亲去敦煌之前,他说你要去看这样一幅画,叫萨埵那太子舍身饲虎图,就讲印度一个王子,他跟三个兄弟在出行的时候,游玩的时候,发现一个老虎,已经饿的奄奄一息了,有7只老虎在他旁边,小虎,没有猎物喂它了。最小这个王子萨埵那太子,他看到以后,他动了一个怜悯之心,他就跟他哥哥说,他说你们先走,我再待会儿,他就睡在老虎旁边,老虎已经没有力气吃他了,然后他就自己跳到山崖上,用那个竹把自己刺破流血,从山上跳下去,摔的粉身碎骨,然后老虎吃了他,舔了他的血,吃了他的肉就有劲了,等到他哥哥发现了他没有来,回来一看只剩下一堆尸骨了,然后就非常痛苦,就把尸骨包起来,就告诉皇帝皇后,皇后哭的晕过去了。然后他就把尸骨收起来修了一个塔,这个塔就是,这个萨埵那太子就是释迦牟尼的前身。所以这个故事就是说他为了事业,他可以牺牲于虎口。

【解说】这幅《萨埵太子舍身饲虎图》,就在在敦煌莫高窟的第254窟中,是一幅由七幅画面组合而成的连环画,虽然是佛祖释迦摩尼前世的故事,但其核心意义其实是表现了萨埵太子为坚持信念,而奋不顾身的那种坚定的精神。

【纪实同期】我父亲当时在刚到敦煌的时候,他看了之后,他很感慨。他说,我现在知道于右任为什么让我看这张画。

【解说】时光如梭,转瞬即逝,父亲已经去世21年了,可是走在父亲曾经工作过的地方,常嘉煌仿佛仍能看到父亲那慈祥,而又坚定的眼神。坐在父亲曾每天都坐的藤椅上,常嘉煌仿佛又看到了父亲那孜孜不倦全心投入到工作当中的身影。而这些,恰恰是常书鸿给子女们留下的最珍贵的财富。

【画面】常书鸿工作室

【纪实同期】这我们家,这是客厅,一般开会,见朋友在这儿。这是我父亲母亲的房子,也是他们的书房,以前有很多书架。这边一排书,这排书架,然后这边有一个沙发,是个旧汽车的一个,美国吉普的座位改的,这边是我父亲办公桌,这是他的土炕,北方人习惯这边有个炉子在烧水,这个火就从这个里面进去,炕就烧热了,几十年就这么生活。这边有一台收音机,有电话在这儿,电话在这儿。那边是我的卧室,就是我在那出生的房间,原来印度的泰戈尔大学一个教授在这儿住了一个月,就这个房子。这儿原来有个床,有个大床,我当时在这儿出生的,现在有些做饭的做饭,这边也是一个桌子,这个洗澡盆是我小时候洗澡的,这是毛巾,在这儿。这个地方老鼠特别多,所以我母亲她习惯把粮食都挂在这儿,这样老鼠就吃不到了。

【解说】过往的点点滴滴,仿如电影般在常嘉煌的心中闪过,每一个老物件,都在深深的触动着常嘉煌的内心,它们都是这段历史的见证者。

【画面】家里的老物件,常嘉煌走在父母曾经生活过的地方。

【导视】

解说:从痛恨到深爱,他经历了怎样的心理历程

解说:延续石窟,他又有着怎样的思想转变

解说:《故乡》栏目继续为您呈现《两世敦煌情》。

【纪实同期】因为我出生在敦煌,嘉峪关外的敦煌。所以我父亲起名是常嘉煌

【解说】又一次走在莫高窟前,看着高耸的九层楼,常嘉煌陷入到了沉思当中,他仿佛又回到了幼年,回到了他还不懂莫高窟,不懂父亲的时候。

【同期】这个名字一直伴随着我,实际上敦煌也就伴随着我,这个在我成年以后,我才有这种体会。特别是在1972年以后,我父亲到北京,当时我陪他,那个时候我才更多地接触到他的这些人生,他的这些想法,还有他的这些事业。之前我对他们这些事业还是有点抵触情绪的。我觉得他们为了敦煌远远地离开我们。

【解说】1972年,常书鸿到北京汇报工作,那时候刚刚成年的常嘉煌陪着已经年近七旬的父亲,他所看到的,是尊重,是人们对于他父亲的肯定。而敦煌守护神的称呼也是从这个时候开始慢慢地传开的。

【同期】常嘉煌:最早这样称呼是赵朴初先生,他说,你在守护敦煌,守护一个伟大的人类遗产。

【解说】赵朴初先生是史学大家,他对于常书鸿的认可,让常嘉煌第一次了解到,父亲所做的不仅仅是一份工作,更代表了一种精神,一种传承历史的使命。从这一刻起,他才明白父亲给自己起名嘉煌的真正含义。不久之后,常嘉煌开始跟随父亲,在莫高窟进行了为期数年的研究和保护工作。也就是在这段时间,他才真正地开始了解莫高窟,也渐渐地爱上了这个地方。

【画面】常嘉煌行走在莫高窟

【解说】由于地理位置特殊,丝绸之路的南线、北线,都要通过敦煌,在这样的条件下,敦煌也成了东西方文化交流的一个中心,而这样的影响,也让敦煌艺术与其他艺术有了一个最大的区别——敦煌艺术没有一个特定的地域特征,它融合了欧洲艺术,印度艺术,还有中原艺术,是一种文化融合的产物。

【同期】所以敦煌壁画当中会产生很多特性,比方说有画神仙的,有画雷公电母的,有画飞天飘逸的,特别飞天这种形象是,你像中国汉代的这个画像石上就有,有羽人,彩带飘的,包括马王堆石棺里的里面也有雨人飘着。所以这个神仙思想讲人很轻盈飘在天空当中。

【解说】莫高窟现存石窟492个,相对于雕刻作品,莫高窟的壁画所占的比重更大,其艺术成就也更高。莫高窟壁画多数是由画家自由创作而成,因画家的思维不同,表现出的艺术形态也各不相同,以飞天为例,根据敦煌研究院的统计,在莫高窟当中,各种形态的飞天,种类超过2000种,他们的服饰,动作,神态都各具特色。

【同期】在这个欧洲的绘画当中,飞天天使是长着翅膀的,印度的飞天也好,或者中原的飞天也好,他都很重,很沉重,而敦煌的飞天很轻盈。

【解说】敦煌飞天从艺术形象上说,它不是一种文化的艺术形象,而是多种文化的复合体。飞天的故乡虽在印度,但敦煌飞天却是印度文化、西域文化、中原文化共同孕育成的。它是印度佛教天人和中国道教羽人、西域飞天和中原飞天长期交流、融合为一的,具有中国文化特色的飞天。它是不长翅膀不生羽毛、没有圆光、借助云而不依靠云,主要凭借飘逸的衣裙、飞舞的彩带而凌空翱翔的飞天。敦煌飞天可以说是中国艺术家最天才的创作,是世界美术史上的一个奇迹。。

【画面】敦煌飞天赏析

【解说】在很多石窟当中,都有着佛传故事的表现,其形式多以固定模式的连环画,将佛经故事表现在其中,用以给信众宣扬善念,在模式和内容相对固定,但是在敦煌,却打破了这个常规,一方面,其构图顺序打破常规,不再是以固定的横版或者竖版来变现,而是采用了多种形式来表现,有的是“之”字形迂回的,有的是从中心到四周,抑或是从四周到中心,这种跳跃式的构图巧妙地将时间和空间融到同一个画面中,给人一种美的享受。另一方面,这里的壁画内容,比起其他地区的石窟,也显得更为贴近生活。

【同期】它里面画工采用的就是他们亲眼所见的一些场景,把它画进去,比方说农民耕地、纺织、生老嫁娶,甚至还有什么,监狱的图形,还有刷牙的图形,都有。这些东西都是能体现很多当时的生活。

【解说】敦煌的壁画,通过生活化的内容,将佛传故事融入其中,这让莫高窟不仅仅是一个佛教文化宣扬之地,更让这里变成了一个历史研究的圣地,成为了一部可以看得到的史书。

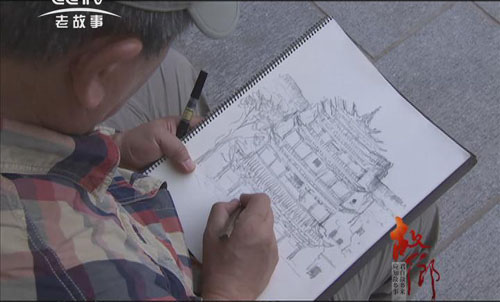

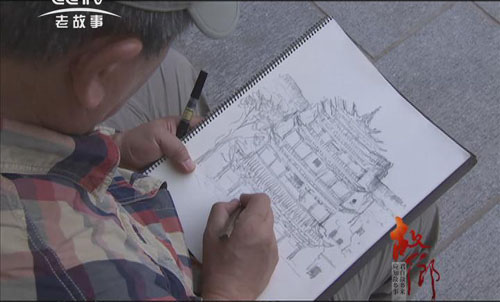

【解说】坐在莫高窟的九层楼下,常嘉煌展开画纸,将这一刻描绘与纸上,可是谁又知道,他画的究竟是现在,还是他内心深处的记忆,亦或是,他用自己的笔,描绘出了父亲心中的那一片圣地?

【导视】追寻父亲的足迹,他感叹历史沧桑

追忆父亲的心愿,他许诺续传历史

解说:《故乡》栏目继续为您呈现《两世敦煌情》。

【纪实段落】咱们看到这个是玉门关,小方盘城,玉门关是由小方盘城和大方盘城两个遗址形成的,是目前现存丝绸之路最完整,而且是最完备的,面积最大的一个关卡,它是中国汉代做成的,它是在通往西域的唯一通道。

【解说】玉门关和阳关从汉朝开始就是中国西边的门户,位于河西走廊的最西侧,一南一北,成为了汉民族和少数民族之间最后的屏障,几乎所有汉民族和西域的通商交流,都要通过这里,而这里也是佛教文化传入中国的门户之地。从东汉起,佛教文化就源源不断的,从这里走入中国,到南北朝时期佛教文化的传入进入了一个高潮,当时北朝的统治者多数都信奉佛教,而这种风气更是影响到了商旅百姓,修造石窟的热潮从这时开始,席卷整个中华大地,持续时间近千年。而敦煌从北凉时期开始,也步入了她最为辉煌的时代。常书鸿先生曾数次行走于两座关卡之间,寻找其与莫高窟之间的联系。

【纪实段落】阳关、玉门关这两个关卡扼守着通往西域的道路,所以敦煌莫高窟的形成与它有关系,是因为敦煌是个绿洲,这些商旅在出关之前,在那里休息,而且去许愿,保佑平安,回来以后要还愿,他们回来以后,就在那开凿石窟,这也包含着一些达官贵人,一些人开凿石窟,就形成了巨大的莫高窟的石窟群

【解说】父亲告诉常嘉煌:“阳关和玉门关这两座城池,在中国的历史当中极为重要,正是这两座城池的建立,将河西走廊变成了一条通商大道,同时也给东西方文化的交流带来了便利,也才有了后世佛教文化在中土的盛行。如果说佛教文化是种子,那么丝绸之路就是沃土,正是有了这两者的结合,才有了莫高窟这举世震惊的硕果。”

然而,常嘉煌说,在他父亲常书鸿刚刚抵达敦煌的时候,感受最多的却是痛苦和失望。

【同期】我父亲刚到敦煌的时候,他看到这些石窟已经很破败了,所以他当时,他说,他当时很失望,他看到这个石窟远远不及他在法国、英国看到那些绢画那种精美,这幅画就在法国美术馆的,很漂亮。

【解说】而这一切的根源,还是要归于历史的变迁。

丝绸之路从汉代开启以来,一直都是汉民族和西方交流的主要通道,这里不仅仅是商旅行商的通道,更是东西方文化交流的通道,但是从明代开始,路上丝绸之路就日渐的走向了封闭,明代最有名的中外交流活动,也是通过水路西去的——郑和下西洋,此后,清朝的闭关锁国政策,更是让丝绸之路完全封闭,而敦煌,也从此进入了沉寂状态,一直到19世纪初,敦煌藏经洞的发现,让这座城市再一次名声鹊起,可是却不再是古时那样辉煌的开窟造像,而是列强借考察之名,盗取敦煌遗宝,掠夺中华文明,这样的状况直到常书鸿创办敦煌研究所,才彻底改变,但是遗失的宝物,却已经无法再追回。

【同期】所以他说,我既然来了,那我就应该保护他,因为我不保护不会再延续下去了,只有保护下来才能研究,所以最后半个世纪他就一直从保护、研究、宣传敦煌,一直持续到最终。

【解说】半个世纪的保护和研究,让常书鸿对于敦煌有了及其深厚的感情,但是晚年的时候,常书鸿感觉自己的身体日渐衰弱,这时候他发现,石窟艺术跟自己的身体是一样的,无论怎么样保护,都免不了会老化,会退化。

【画外音(同期)】我父亲晚年的时候,我父亲就有这样的希望,他说能不能在敦煌开凿新的石窟。

【解说】1994年,常书鸿先生与世长辞,但是他的心愿却被儿子常嘉煌延续了下来。1996年,经过一年的选址工作,常嘉煌在敦煌的西侧,党河的上游,选定了一片岩壁,并在敦煌市申报建立了敦煌现代石窟,到今天,常嘉煌带领着自己的团队和一批志愿者,在这里开凿出了近300米的通道和几座大窟,其中第一窟海外遗宝窟已经基本绘制完成,其他几座石窟也在逐步绘制当中。

【纪实同期】常嘉煌:这个窟是一号窟,在2002年那个时候,我母亲和西南大学美术学院的李百灵(音)老师,他们共同来合作的这个洞窟,叫海外遗宝窟,为什么叫海外遗宝呢?是因为这些石窟里边的这些壁画,都是上个世纪初被那些英国法国派遣队掠夺到国外那些卷画。

【解说】现代石窟的建设只是刚刚开始,常嘉煌一直在用心去做,他也希望更多的人来跟自己一起做,因为这个工作不仅仅是他对父亲的一个交代,更是对敦煌文化的一种传承。

【同期】嘉煌:敦煌莫高窟是一个有着强大的精神信仰,就是佛教。和这些无数的信徒们,他们年复一年、日复一日不停在那画,延续了这么一个巨大的世界遗产。当这种基本精神落在今天,你用这样的力量能不能延续下去,能不能有那么多人持续下去,这是个非常困难的事情。所以我也意识到这个问题,我觉得人的能力都是有限的,特别是我在20年前,我到敦煌的时候,我仔细研究敦煌的历史,我也看了敦煌县志,我就想这个敦煌县志里面所表现的千千万万的敦煌人。有农民、有商人、有官僚,但是作为我来讲,是个普通画家,我倒不想在敦煌历史上留下什么,只是想留下一件事儿,一个故事,这个故事就代表我们曾经想延续一个石窟,而且把它交给后代。

【结尾】

【画面】常嘉煌走到父亲的墓前

【纪实同期】常嘉煌:今年是现代石窟开凿第19周年了,明年是20周年,这20年来,妈妈和我一起工作了十多年,现在还剩下我和我的团队,我们这一代人是一直持续不断地来继续你们的事业,请你们放心好了。

【画面】常嘉煌为父亲扫墓

常嘉煌走下楼梯,小孩走上楼梯(莫高窟)