|

【画面+音乐】淄博城市影像 【画面】李梓源艺术中心外景 【解说】来到山东淄博,不费太大的力气,就能找到李梓源,因为他有一个大院子,院子里有一块引人注目的牌匾:李梓源艺术中心。 【画面】李梓源磨刀、刻瓷 【解说】在淄博,虽然很多人听过李梓源这个名字,可他到底从事哪种艺术工作,却是众说不一。有人说他是书画家,有人说他是烧瓷器的。然而,既没人见过他办画展,也没人见过他烧制的陶瓷器皿。 【解说】没错,上面提到的这些艺术,李梓源年青时,都曾有所涉猎。不过,他现在从事的事业,是将这些融合在一起的一种艺术形式,它的名字叫“刻瓷”。 出片名——《刻瓷大师李梓源》 【解说】李梓源,中国陶瓷艺术大师,享受国务院特殊津贴专家。1944年生于山东淄川。1962年毕业于山东淄博陶瓷工业学校,毕业后就职于淄博瓷厂,师从著名画家李左泉先生。在绘画、书法方面受到严格的训练,为日后从事陶瓷艺术事业打下了良好的基础。

【解说】李梓源在总结前人经验的基础上,创造了许多新的刻瓷技法,逐渐形成了古朴典雅、简洁庄重的艺术风格,成为山东刻瓷艺术流派的代表人物之一。2003年被授予"中国陶瓷艺术大师"称号。现为中国陶瓷工业协会刻瓷文化研究会副会长、淄博市陶瓷艺术协会会长、国际陶艺家协会主席。 【画面】李梓源在牌楼下 【现场同期】李梓源 中国陶瓷艺术大师 李梓源:我们淄川自汉代设县以来,三千多年的历史。这是一个很古老的城市。在城里面,古迹在以前非常多。由于时代的变迁,几乎荡然无存了。你像这样的牌楼,在过去呀,从东门到西门,将近七 八座,七 八座牌坊,比这要宏伟。 李梓源:(那时)牌坊的结构呀,也不是这样的结构,这个柱子是冲天柱,那都不是。上头就跟那个古代的建筑那个房顶差不多。有三个门洞,中间是正常人走的,你像那 下九流的人走两边 做得非常讲究。…你像我们小的时候,在十一 二岁,你像底座爬不上去的,两个小孩垛起来才能上去。很壮观,并且做工非常细致,雕刻的都非常好。 【解说】淄博市位于华北平原东部、山东省中部,是齐文化的发祥地、中国历史文化名城。 【解说】周朝建立后,周武王将首席功臣姜太公分封至此,建立了齐国。春秋战国时期,淄博作为享有“春秋五霸之首、战国七雄之冠(四声)”之称的齐国都城达800多年。 【解说】淄博历史悠久,文化昌盛。中国历史上第一本手工业方面的专著《考工记》、第一本农业方面的专著《齐民要术》都是诞生在这块土地上。齐文化具有开放进取、兼容并蓄的特质,是中华文明的重要渊源之一。 【画面】李梓源旧居 【解说】1944年的春天,李梓源出生在淄博一个普通家庭。他在9个孩子中排行第五。幼年时的李梓源,曾经在这里和同龄的小伙伴们游戏玩耍,过着无忧无虑的生活。上中学时,由于受老师的影响,他开始迷上了绘画。然而,在煤矿任地质工程师的父亲,却并不支持他学画。

【现场同期】李梓源 中国陶瓷艺术大师 李梓源:他到上海出访(差),咱们这里买不到宣纸、买不到国画颜料。我说:你给我买一点宣纸回来,买一点颜料,(父亲)不给买。… 【解说】当年李梓源的父亲反对他学习绘画,也是有原因的。在李梓源上初中的时候,他父亲被打成反革命,家里只靠一个哥哥和姐姐工资维持生活。家里的经济条件已经非常拮据了。

【现场同期】李梓源 中国陶瓷艺术大师 李梓源:最困难的时候,就是吃的盐都没有了,我母亲到邻居家去借点盐回来,有了钱买盐再还给人家,就到了这个状态。 【解说】由于家庭经济的原因, 1962年,18岁的李梓源毕业后来到了淄博瓷厂。快乐的青少年生活就此结束了。 【画面】早晨 李梓源在烧饼摊前 【解说】每天早晨,李梓源都会到这家烧饼摊前,来买几个烧饼当早点。 【解说】据李梓源介绍,现在这家烧饼摊的主人,已经是烤烧饼的第三代了。他们做的烧饼延续了传统的制作方法,味道和他小时候吃的很相似。 【解说】现在吃一个这样的烧饼很平常,可在过去就是一件比较奢侈的事情了。李梓源觉得现在挺幸福的,在自己年近七十的时候,还能吃到童年时食物的味道。 【现场同期】李梓源 中国陶瓷艺术大师 李梓源:因为烧饼,在我们淄川,从县志上看是一千多年的历史。一直是一个传统的小吃,应该属于一个名(小)吃。我们这个地方叫肉烧饼。一看见这个烧饼就想起童年的时候。因为我们家庭,我父亲那个时候在淄博矿物局,是工程师。就一百多块钱工资。生活还比较富裕。所以有条件早上吃早餐。能吃上烧饼。如果对一般人,这个就比较奢侈。每天早晨,母亲给你三百钱,一个烧饼,一个鸡蛋,一碗粥。这样早餐就在外面吃。有时候,小朋友在一块,今天不吃,装上三百钱,第二天成六百了。这样,请小朋友一块吃饭。 过去,在解放前,在解放初期,打烧饼的在这儿做,一个卖粥的配套,在它旁边卖粥。刚坐下来,喝着粥,那时候比较好吃。小孩,到现在小孩也喜欢吃这个烧饼。 【导视】 【解说】他是彩绘师傅眼里的高徒,为何却只能干体力活? 【同期】李梓源:少年有为,前途不可限量。 【解说】看到原先的同事还在从事陶瓷艺术工作,他的心里是什么感受? 【同期】李梓源:就是不甘落伍 【解说】《故乡》栏目继续呈现《刻瓷大师李梓源》。 【画面】跟拍李梓源到淄博瓷厂 【解说】这天,李梓源来到他曾经工作的淄博瓷厂。原先热闹的工作现场,现在已是人去楼空了。面对着早已破败的厂房,李梓源的心里十分复杂。

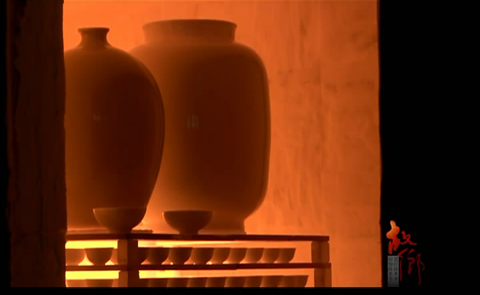

【现场同期】李梓源 中国陶瓷艺术大师 李梓源:就是1962年4月27日我出了学校,就来到这家工厂工作了,当时一共,总的时间是二十三年。1985年3月15号,我离开这个工厂的。基本一半的,我这一生一半的经历就在这家工厂。 李梓源:回想一下,每次来到(这里)有两种感觉:一看到目前的状况,跟原来不一样,很凄凉。心里也觉着很凄凉这种感觉。但是又觉得很亲切。这是我工作二十三年的地方。 【解说】淄博作为古齐国的都城,也是驰名世界的瓷都之一。这里生产的陶瓷制品不仅享誉国内外,而且有着悠久的历史传统。 【解说】早在距今七千多年前,山东就有了制陶业。历史悠久的淄博陶瓷,无论在造型和装饰上都具有较高的水平。像宋代问世的“雨点釉”和“茶叶末釉”,至今仍被各国视为珍品。 【解说】新中国成立之后,淄博陶瓷业在继承传统陶瓷制作工艺的基础上,不断创新,逐渐形成了造型古朴、装饰新颖,色彩绚丽的独特风格。在釉色的研究方面,探索出鲁青瓷烧制工艺的规律,生产出代表中国青瓷水平的产品,体现了“刚健、醇厚、清润”的质感特点。 【解说】分配到淄博瓷厂的李梓源,由于美术功底出色,被安排到彩绘组,跟随当时山东省内的著名画家李左泉学习彩绘。这是李梓源终生受益的一个阶段,因为李老师对他的要求十分严格。 【现场同期】李梓源 中国陶瓷艺术大师 李梓源:(老师)非常严厉。平常很和善,但是哪天你画得不好,非常严厉地批评你。他布置的作业就每天两幅大方(格纸),练毛笔字,一幅画的要求,你要做不完,他很不客气。不(用)管守着多少人,他批评起来呢没头没脑,所以现在回想起来非常好。

【解说】李梓源天性好强,不光很好地完成师傅布置的作业,他还经常背着画架到野外去写生。故乡的山山水水,一草一木都被他画了个遍。不久,他就成了师傅眼里最得意的学生。 【现场同期】李梓源 中国陶瓷艺术大师 李梓源:一年见习期,要转正嘛,也是要技术鉴定。他(老师)给我写上:少年有为,前途不可限量。 【解说】少年得志的李梓源本以为,自此以后,自己将在厂里不说一展宏图,至少也会在彩绘上做出一番成绩的。可令他无论如何也想不到的是,他竟然连拿起画笔的机会都失去了。 【解说】1966年,李梓源的父亲被打成反革命,李梓源受到牵连,很快他就离开了刚干了四年的彩绘工作,被下放到车间里干体力活。这段日子,在他一生中可能是最艰难的,但在那样的时代背景下,他更多的也只能是无奈。不过有一件事,却让他始终无法接受。 【现场同期】李梓源 中国陶瓷艺术大师 李梓源:我姥爷的这个家庭,说是官宦人家,到他这一代就不是了,就经商。 经商时候的规模还不算小,他收藏了好多的字画,好多古书。每到春秋两季,他要晾画、晾书,要不时间长了,书就发霉了,我也去帮他整理。他不让别人动。整个摆一院子,每天摆一院子。他轮流着来晾。有时候就觉得挺好玩…偷他一本,他不知道,就向这一揣,我看不过来,那么多书。第二天看完了,再给他放下,他也不知道。这些书呢我姥爷去世的时候,都让我把它(拿走),别人都没看过的 ,那些书的内容对别人没用,叫梓源拿回去。我拿回去一部分。等文化大革命,付之一炬,抄家的时候全烧掉了。所以以后呢,当时抄呢,还没有那么激烈,我回来一看,把我的书都烧掉了,哎呀,那是很痛苦的。但是回到厂里没几天,我自己的书也被抄掉了,当时很迷茫。就是这个文化到底还要不要. 【解说】“文革”期间受到的不公正的对待,并未让李梓源意志消沉下去,不过看着自己以前的同事、同学还在继续从事与艺术有关的工作,他的心里却不是个滋味。

【现场同期】李梓源 中国陶瓷艺术大师 李梓源:就是不甘落伍,回去做的念头几乎没有。回去再回到专业,再回来工作室那个念头是没有。 【解说】“不甘落伍”,就是这么一个简单的想法,支撑着李梓源对艺术的不懈追求。他一有时间就拜访书画名家,每遇名画、名帖,他总会想方设法借来不分昼夜地抄写、临摹,仅在1973年到1976年的时间里,就抄录文字十几万、临摹画稿数千页。这为他日后的艺术之路,再次打下了坚实的基础。 【画面】跟拍李梓源在淄博矿业集团 【解说】李梓源在淄博矿业集团的一幢办公楼前徘徊良久,思绪万千。这里曾是他父亲工作过的地方,也是造成他“文革”十年,不能从事陶瓷彩绘工作的根源所在。 【现场同期】李梓源 中国陶瓷艺术大师 李梓源:应该是一九零几年,德国人建的这个地方,因为这个矿最早是德国人搞的,基础建筑是德国人做的。一战结束,德国失败,日本作为战胜国,接手了山东德国人手里的管理权,这个地方就变成了日本人,当时叫鲁大公司…,它的办公所在地。我父亲从参加工作一直以来,一直是在这个楼里面,西边的是地质技术处,他在这处里头,主要是搞地质测量,就煤炭地质测量,一直到1959年离开,一直在这里。 【画面】淄博矿业集团外景 【解说】淄博矿业集团的大院内,依然保留着许多美丽古朴、风格各异的西式建筑。这些赏心悦目的古建筑,历经百年的风雨洗礼,在一个多世纪的时间里,以无言的存在,有力地见证了淄博煤矿乃至中华民族遭受西方列强侵略的历史。 【解说】第二次鸦片战争后,帝国主义列强竞相觊觎淄博丰富的矿藏资源, 1897年,德国出兵胶州湾,强迫清政府订立《胶澳租界条约》,攫取了胶济铁路的修筑权和胶济铁路两侧30里之内的采矿权。 【解说】1914年以后,日本又从德国人手中攫取了淄博的矿业特权。面对饱经风霜的故乡,李梓源深深地眷恋着它,年青时他有一个心愿——要做出些成绩,让故乡为他感到骄傲。 【导视】【解说】离开彩绘工作十多年,李梓源如何重新踏上陶瓷艺术之路?国际博览会上,李梓源引用谁的诗,从而最终征服了评委?在德国获得国际博览会金牌,李梓源为何急切地给故乡连发三封信?《故乡》栏目继续呈现《家在淄博》。 【解说】时间一晃来到了一九七六年的年底,已然恢复工作的李梓源,正在为自己还能不能从事多年未干的彩绘而犹豫不决时,厂里决定把他调入刚刚成立的刻瓷小组,从此,李梓源走上了一条崭新的艺术道路。

【解说】刻瓷艺术和中国的绘画、书法、篆刻等艺术形式一样,有着悠久的历史,是我国优秀的造型艺术之一,因其使用特制的刀具,在烧好的陶瓷器物上刻凿出各种绘画、书法而得名。 【现场同期】李梓源 中国陶瓷艺术大师 李梓源:因为工具比较昂贵,当时没有合金这个技术,唯有钻石才能做得到,过去一句话“没有金刚钻,揽不了瓷器活。”所以就 当时的工具呀,我在故宫博物院看到,全是钻石的,因为工具的昂贵,一般人买不起,皇宫没问题。 【解说】清代的乾隆皇帝爱瓷成癖,他所欣赏的名瓷无不亲题诗文,后命造办处工匠刻制于瓷面之上,刻瓷这门艺术自此产生了。由于刻瓷对创作者文学素养要求甚高,寻常工匠轻易不敢尝试,导致这门艺术曾几度濒临失传。 【解说】解放后,这种技艺传入青岛。1977年冬,山东省委领导提出在淄博陶瓷产区发展此项工艺。淄博瓷厂随即成立刻瓷组。 【解说】刻瓷传入淄博后,艺人们在继承传统的同时,根据淄博陶瓷的不同材质和釉面色彩特性,对刀具和装饰技法不断创新,使艺术的表现力更加丰富。李梓源在实践中,吸收了我国传统的绘画技艺和别家所长,将瓷器的内在美和画的装饰效果结合起来,从山水到人物,从花鸟到书法,每一件作品都栩栩如生、神韵十足。 【现场同期】李梓源 中国陶瓷艺术大师 李梓源:当时如何体现这种理想中的人物,白描出来衣服的质感很难体现,我就通过连环画,小连环画一看,它画些虚线,画些图案,就把衣服的感觉就做出来了。所以,我们就采取这种办法。你像我刻的李清照,在展厅里面,她身上的(衣服)就是很细的纹理表现出来。 【解说】李梓源的作品,苍老,而不失灵秀之气,古朴,而不缺典雅之美。诗与画,境与意,完美地结合在一起。这在他表现故乡女词人李清照的作品中得到了体现。 【现场同期】李梓源 中国陶瓷艺术大师 李梓源:这个李清照是我们山东的济南人,她老家是章丘。是宋代著名的女诗人之一。她经历了很多的坎坷。所以不能表现得很乐观。所以就一剪梅的词就用上了,才上(下)眉头 却上心头,最后两句话,这样来体现李清照这种心态。这首诗呢是用双勾的形式,用咱们传统的红稿格的这种格式,后面呢,为了让大家知道这首诗怎么读,我就用行书的形式,把这首词完全地写在上面。 李梓源:我觉得到现在呢,大家非常喜欢这个构图呢,就是雅俗共赏。 【解说】1982年李梓源接到通知,派他去德国参加第三十四届手工工艺国际博览会。在这次博览会上,李梓源的作品,彻底征服了在场的观众和评委专家。

【现场同期】李梓源 中国陶瓷艺术大师 李梓源:跟他们讲了以后,最后他就看到我那套文具。就先问我:你这文具好像是图案装饰,是什么图案。我说是中国字,古代的字。我说是用了一句诗,束云作笔海为砚。他让我解释,我说你们欧洲有一位伟大的诗人叫雨果,他有很有名的一句诗,就是世界上最大的是海,比海大的是天空,比天空大的是胸怀。我说我这句诗的意思呢就是拿一束云彩作画笔,用大海来作砚台,来抒发艺术家对大自然的无限热爱。他这一听,又跟他们国家,他们欧洲这个诗人结合成一块,他就喊:逊(德语发音)。就是非常好的意思。 【解说】几天之后,李梓源毫无争议地获得了博览会的金牌。他也成为了中华人民共和国成立后,第一个在国际博览会上获得金牌的陶瓷艺术家。当听到自己获奖的消息后,李梓源激动地和随行的翻译热烈地拥抱在一起。多年的压抑,终于得以释放。 【现场同期】李梓源 中国陶瓷艺术大师 李梓源:严格地讲,这一次是改变我的人生的重大转折。因为出国就很荣耀了,没有想到还有这个事情。当时是很开心。但是,在那个时候呢,吃饭的时候我就说,我说得感谢我老师,感谢我父母。 这个事情对我冲击比较大,就是终于我有个成绩向父母汇报,向老师汇报了,不是说是败家之子了。就这样呢,取得了成绩,我马上赶晚上就写了三封信,给父母写了封信,给我太太写了封信,给厂里党委写了封信,报告情况。当时花了两块多美元。 【解说】寄了三封信就花了两美元,对当时的李梓源,这可是笔不小的花费,但是李梓源一点也不后悔。他就是要让故乡的亲朋好友,在最短的时间内,分享他胜利的喜悦。这是他对亲人,对故乡,最好的回报。 【解说】从德国载誉归来后,李梓源的名字一夜之间,在中国陶瓷界尽人皆知。大大小小各种荣誉接踵而来,诱惑也随之而至。曾有南方某地开出诱人的条件,让李梓源去工作。朋友对他说了一句话:一方土地养一方人。这令李梓源豁然开朗,从此,他再也没有离开过淄博。 【解说】一直生活在淄博的李梓源,每次说起自己的故乡,既充满感情,又非常中肯。 【现场同期】李梓源 中国陶瓷艺术大师 李梓源:老一辈的做什么,我也做什么,(淄博人)性格比较开朗,比较讲信誉。比如说淄博人也有骗子,但是那还是少。我到南方去的时候,(南方人说)愿意跟你们山东人做生意,但是你山东人太死心眼,讲信誉,死心眼。淄博人是比较开朗,好友,讲信誉。这是比较突出的一个特点。

【画面】李梓源院子里一棵大树 【解说】据李梓源说:当年,国民党逃往台湾时,他父亲也被带走了。半路上,他父亲听说家乡解放了,就悄悄跑了回来。父亲为何要回来,李梓源从来没问过,但他现在一定能理解父亲当年的心理。就像眼前的这棵树,不管它长得有多高,它的根一定还是要深深地埋在故乡的土地上。 |

手机版

手机版